身處在資訊爆炸的時代,我經常覺得自己被大量的資訊與文件淹沒。身為博士學位候選人,同時也是一個大學兼任講師、專欄作家與企業顧問,我每天要接觸到的文件數量之龐大,幾乎難以估算。從期刊論文到研究數據,再從訪談逐字稿到國際會議的簡報,每一份文件都是龐雜研究拼圖的一部分。而在這些文件中,又以 PDF 格式的檔案居多。

然而,PDF 雖然是全世界最通用、最穩定的文件格式,卻常常給我一種既熟悉又陌生的矛盾感。相較於 Microsoft Word 的 Docx 檔案,它來得穩固、不可篡改,但也因此顯得有些生冷、難以編輯。當我需要比對兩份版本的細微差異,想要在一篇長達一百五十頁的論文裡快速抓到核心觀點,或是當我面對一疊掃描的文件檔案卻無法搜尋時,那種挫折感特別強烈。

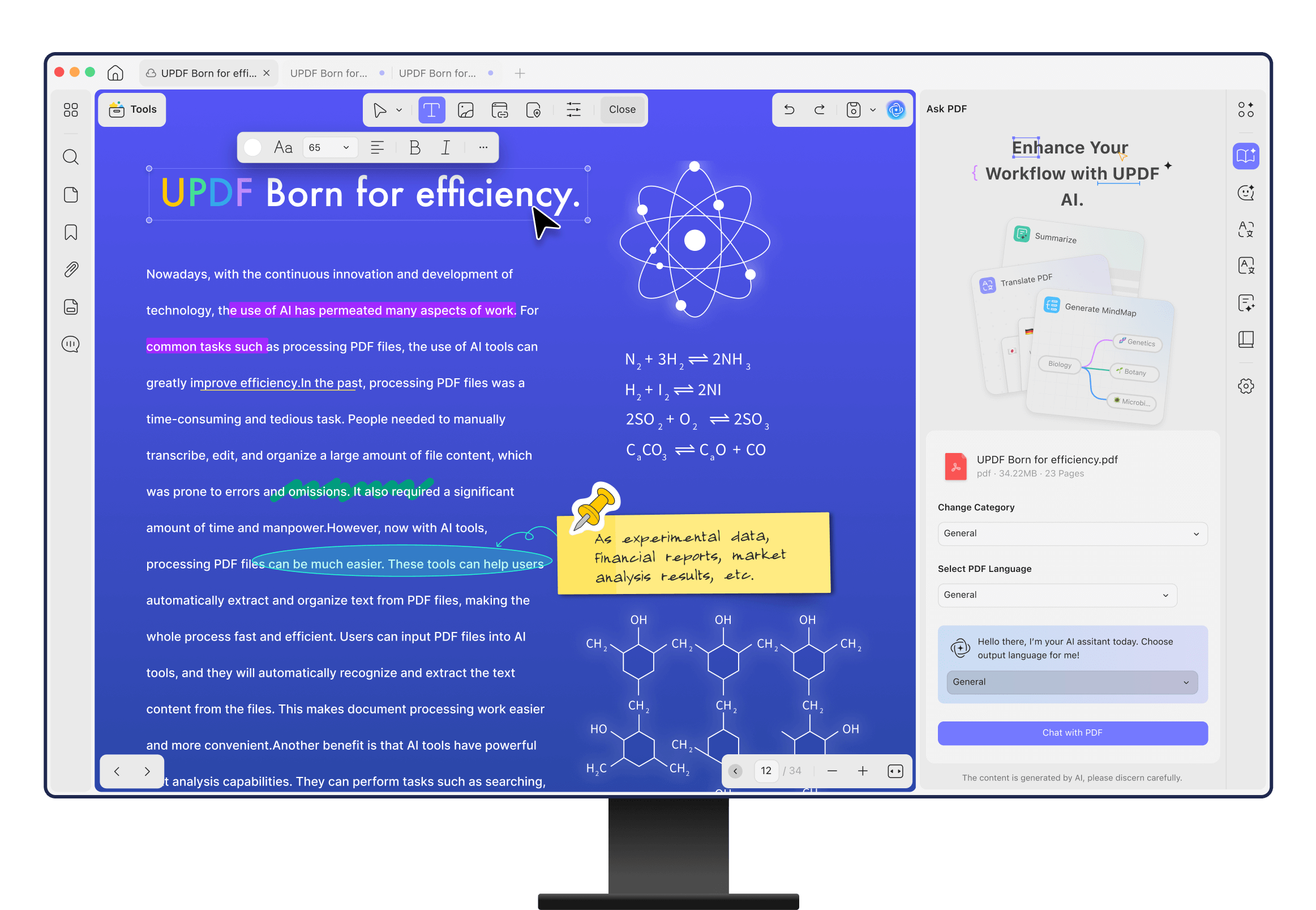

直到我遇見了 UPDF,這是一款結合 AI、編輯、註釋、OCR、文件比對與格式轉換等近百項功能的全方位 PDF 工具。它不僅僅是一個軟體,更像是一位隱形的研究助手,默默幫我把原本混亂的文件變得有序,把繁瑣化為效率,甚至在某些時候啟發我以不同角度來看待研究與寫作。

每次提到自己在讀博士班,許多朋友總是投以羨慕或好奇的眼光,覺得身處學術殿堂,博士生的生活好像充滿了知識的光芒。但只有身在其中的人才知道,那是一種長期投身學術研究的煎熬狀態,也有一種既興奮又疲憊的矛盾,甚至是油然而生的挫折感。

每天起床,電腦桌面上堆積著數十篇下載下來的期刊文章。Google Scholar 與各大資料庫是研究生們的日常舞臺,而 PDF 就是研究者的基本單位。對於博士生來說,閱讀文獻不只是看懂而已,而是要能從浩瀚的資訊中,找到研究縫隙或空白,建立理論脈絡,甚至挑出值得挑戰與延伸的觀點。

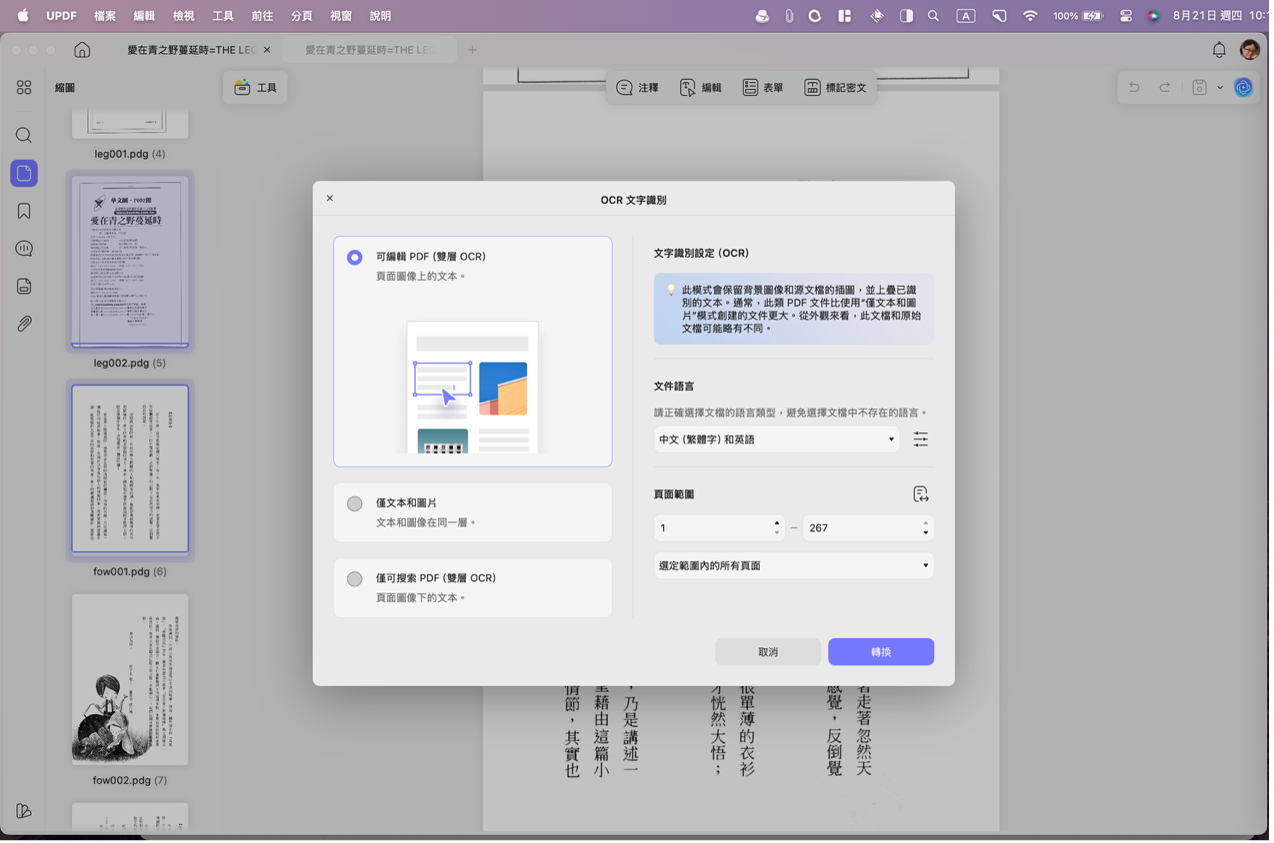

然而,問題是如何有效閱讀和管理文件?PDF 雖然方便,但並不總是那麼聽話。有些文章設計了複雜的排版,有些文件本身是掃描檔,根本無法複製文字。更讓人困擾的是,當要回顧前一個月讀過的資料時,腦袋明明隱約記得某段話,但卻無法快速在上百份檔案裡找到。那種焦躁與時間流失,往往會消耗我們的研究熱情。

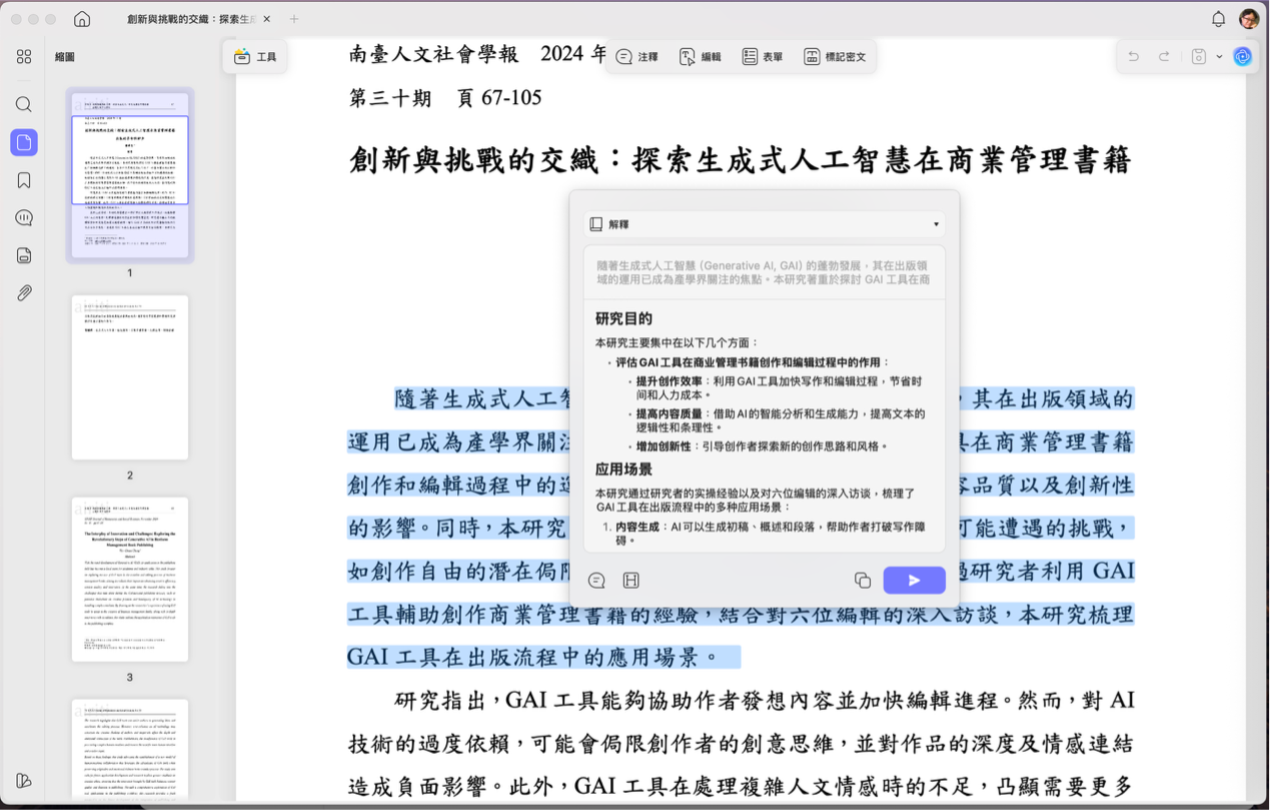

UPDF 的出現,對我來說像是一個轉折點。它把我們這些博士生與 PDF 的日常戰爭,轉化成一種可控的秩序。透過 AI 解釋功能,我能快速抓住論文的核心。

另外,透過 OCR 技術,可以把那些難以處理的圖片檔案瞬間轉換為可編輯、可搜尋的文字;透過註解與高亮,我能把不同文章中的關鍵片段整理出一條研究脈絡。

這樣的體驗,讓我從原本很可能淹沒在文獻裡,慢慢變成可以駕馭文獻。不再只是被動吸收知識,而是主動整理、分析,甚至創造新的研究問題。

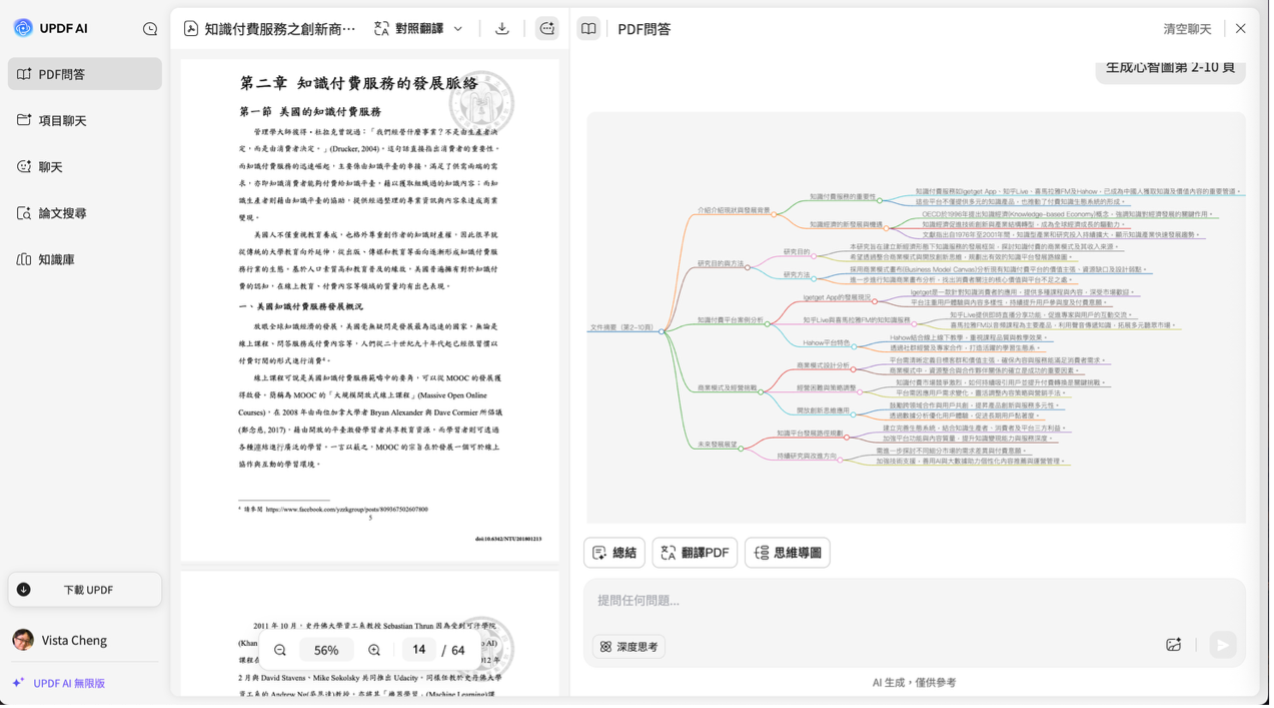

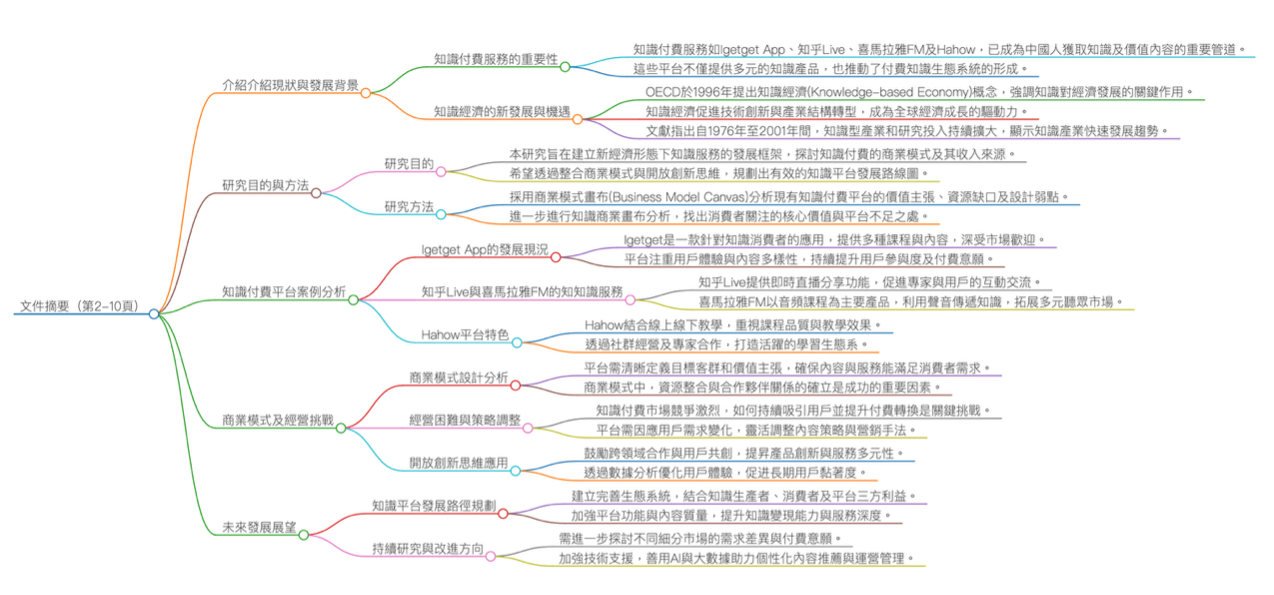

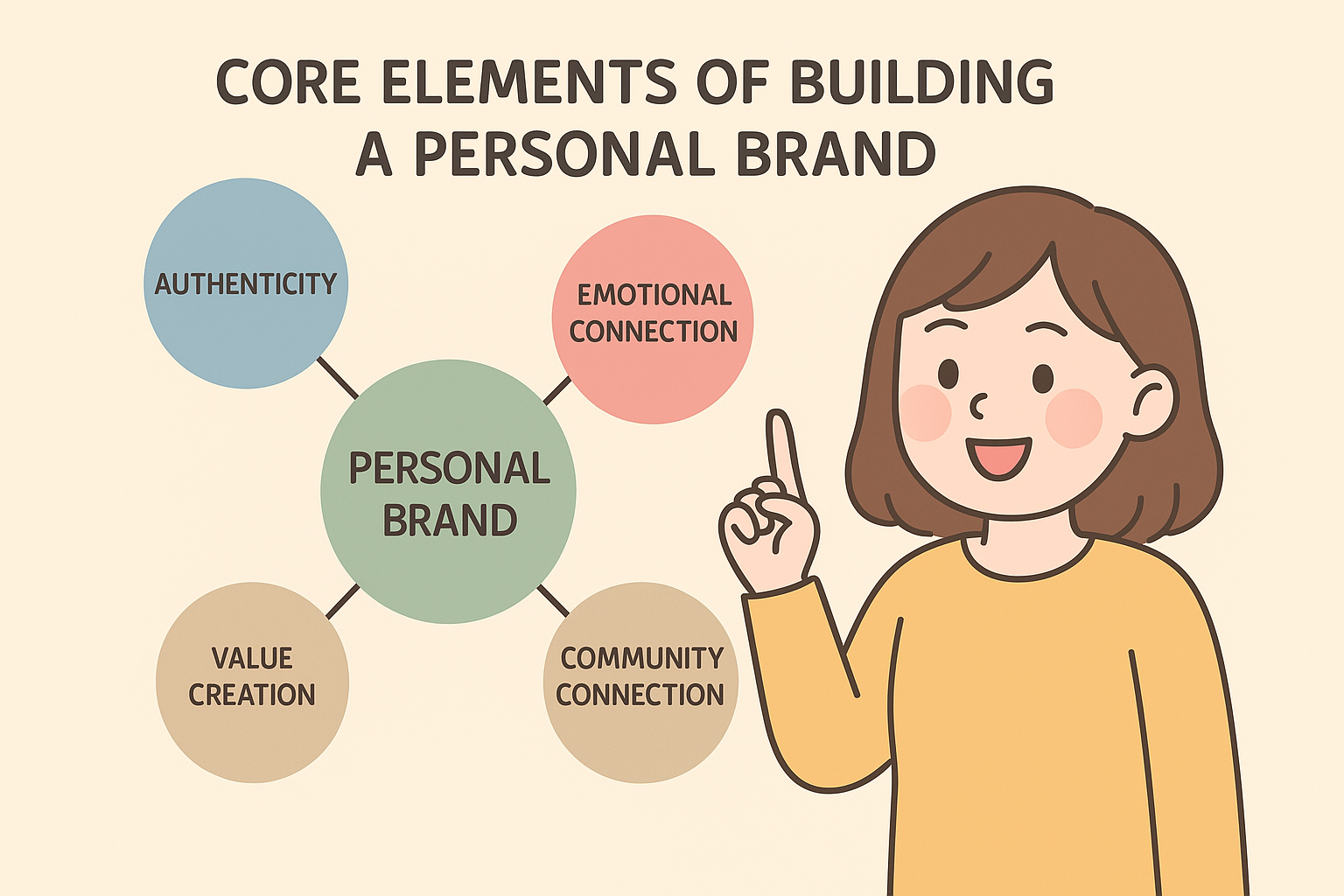

在從事學術研究的過程中,我也很喜歡使用心智圖來化繁為簡。簡單來說,心智圖是一種便捷的視覺化思考工具,透過以中心主題為核心向外輻射分支的方式,將複雜資訊整理成清晰的圖形結構,對學術研究和寫作有顯著幫助。

在研究初期,心智圖能幫助研究者梳理思緒,將研究問題、假設、方法和文獻回顧等元素有條理地串聯起來,形成清晰的研究框架。當面對大量資料或複雜概念時,它能快速呈現關鍵點與次要細節之間的層次關係,避免思維混亂。例如,在撰寫論文時,心智圖可用來規劃大綱,將引言、文獻回顧、研究方法、結果分析和結論等部分以視覺化的方式排列,確保內容邏輯連貫且不遺漏重點。

此外,心智圖能激發創意,特別是在腦力激盪階段,研究者可透過自由聯想將靈感記錄下來,探索主題間的潛在聯繫,從而發現新的研究視角或論點。對於需要記憶大量資訊的學術工作,心智圖的圖形化特性能增強記憶效果,讓研究者更容易回憶關鍵內容。同時,它也便於與他人合作,透過共享心智圖,團隊成員能快速理解彼此的想法,提升討論效率。

透過 UPDF AI 的協助,製作心智圖變得更便捷,使研究過程更靈活。總體而言,心智圖不僅提升學術研究的組織性和創造力,還能讓寫作過程更高效,是學術工作中不可或缺的輔助工具。

對我來說,就讀博士班期間的最大挑戰,就是學術寫作。學術寫作並不等同於書寫一般的文章,只要把字句堆疊起來就可以,而是要在學術規範與邏輯框架下,清楚表達研究問題、方法與發現。這誠然是一條漫長的路,而當我搜集了一大堆的 PDF 參考資料,既是助力,卻也可能是一種陷阱與障礙。

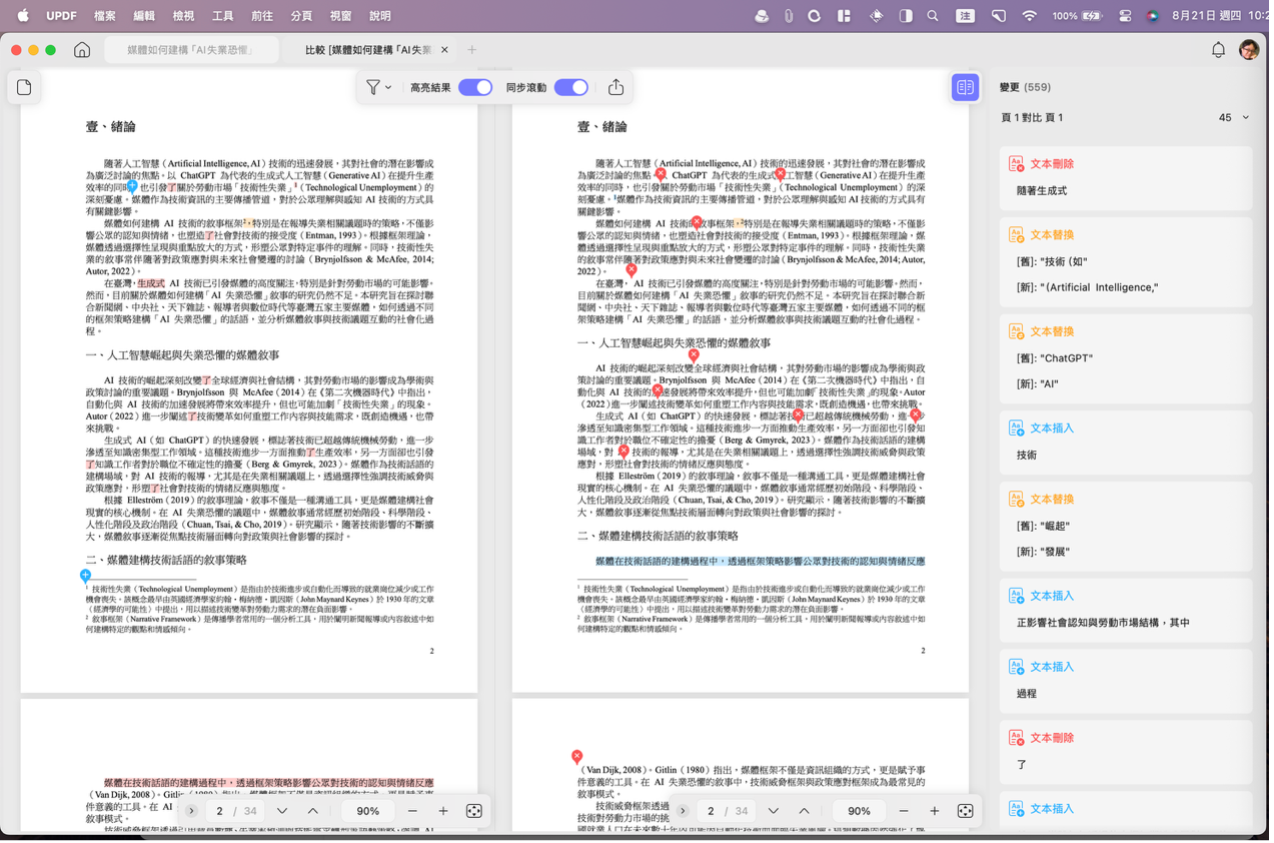

我還記得第一次寫博士班的期末報告時,電腦桌面上堆滿了不同版本的草稿。每一次修改都帶著一點進步,卻也帶來無數混亂。到底哪一個版本最新?哪些段落被刪改過?又有哪些地方,需要保留初始的想法呢?

UPDF 的文件比對功能解救了我。它能精準標示出不同版本之間的差異,讓我清楚知道自己修改的軌跡。這對博士生來說不只是方便,而是一種學術自律的幫助。因為研究的每一次修改,背後都隱含著思考的痕跡,若能把這些痕跡保存下來,不僅可以讓我避免遺漏,也能夠使得未來的回顧更有脈絡。

再者,UPDF 的 PDF 問答功能讓寫作的過程不再孤單。當我陷入一段文字卡住無法延展時,我會試著把段落交給 AI,請它幫我生成不同的表述方式或延伸提問。老實說,有時候它給出的建議未必完美,但往往能激發我的靈感,幫助自己突破瓶頸。

更實際的是,當我需要引用大量文獻時,我常常會利用 UPDF 把不同文章的重點標記匯整成一份文獻的比較表。這份檔案裡充滿了我的註解與 AI 協助生成的摘要,讓我在寫作時能快速對照,不必一再回頭翻找原始檔案。這種二次知識整理,可以說是博士生能不能快速完成論文的關鍵。

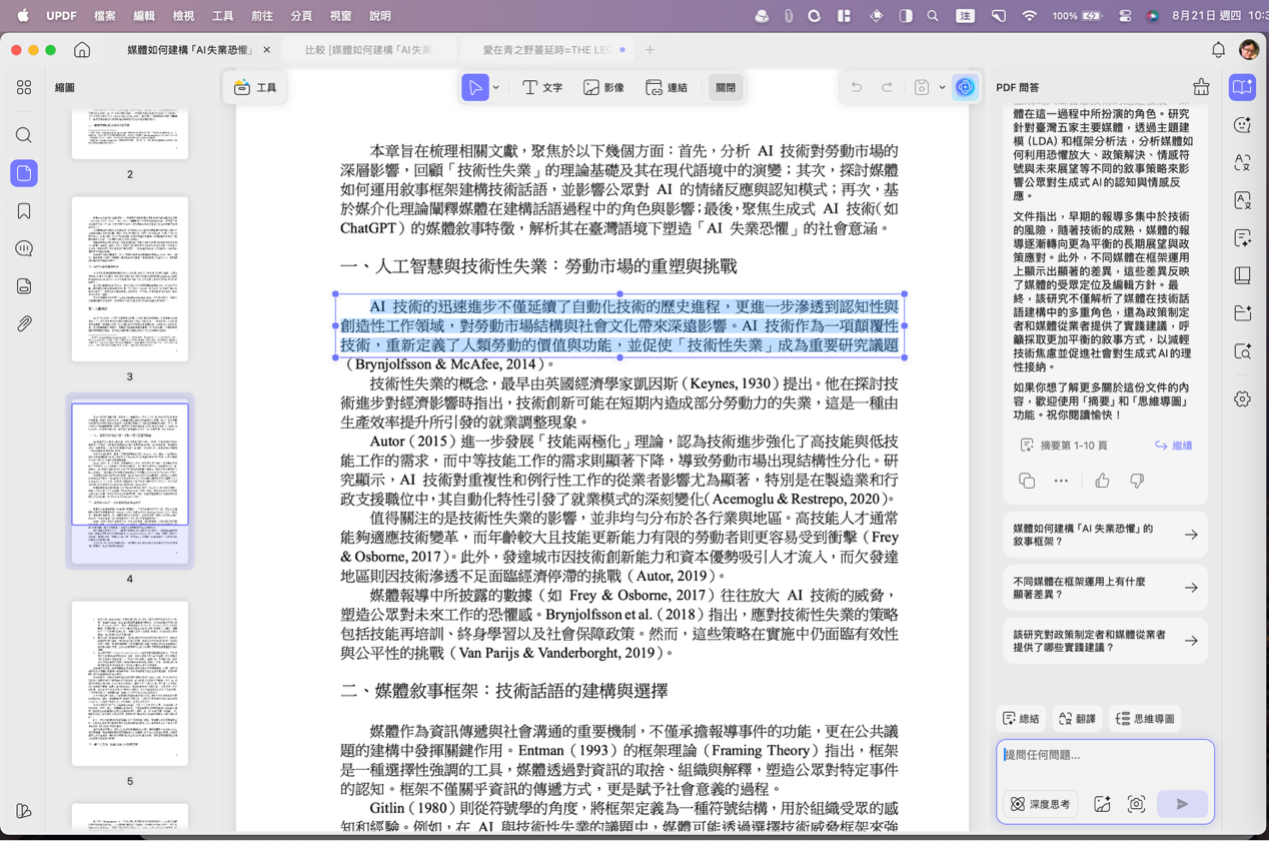

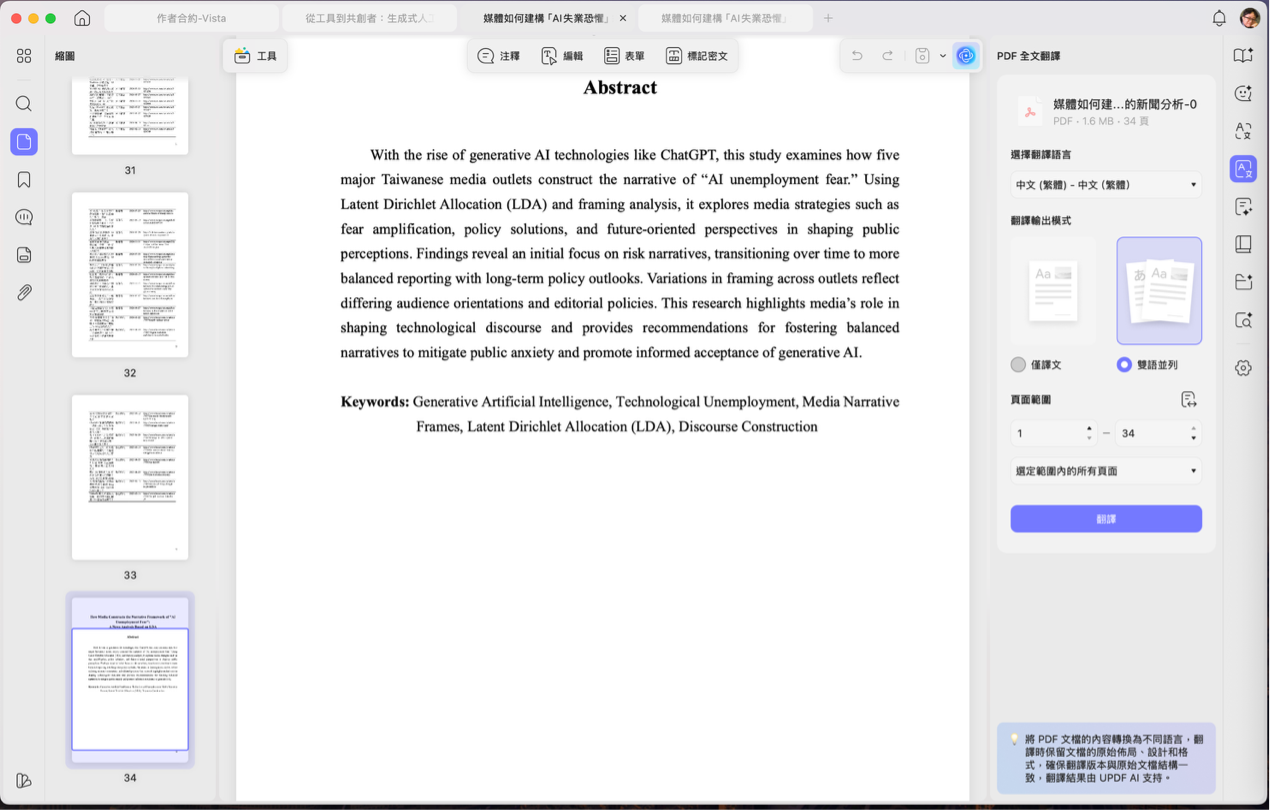

當然,從事學術研究不僅僅是閱讀與寫作,還有龐大的資料搜集與分析。以我的研究為例,我需要搜集數十篇新聞文本,分析其中的敘事模式。這意味著我要處理一大堆文獻,並從中找到共通的框架與情緒。透過雙語並列的翻譯功能,讓我可以快速掌握多篇文獻的重點。

在過去,這是一件極其繁瑣的工作。我得逐篇閱讀、逐段摘錄,然後再放進 Excel 或 NVivo 之類的軟體進行整理。但如今,UPDF 可以幫我加快前置作業。

除此之外,我還可以直接用 AI 功能請它幫我生成文章摘要,甚至進一步提煉出文章的框架與主要用詞。雖然這只是初步的輔助,但卻能大幅縮短我前期整理的時間。這讓我能把更多心力放在分析與詮釋上,而不是困在無止境的搜集與整理過程中。另外,遇到外文的文獻,也可以透過它的協助快速翻譯成繁體中文。

此外,UPDF 的多文件管理功能,也幫助我更有效地掌控研究資料。我能把不同主題的文章放進資料夾,甚至標註顏色來區分研究問題。這種視覺化的秩序感,讓龐大的研究資料不再是一團亂,而是一個可以隨時取用的知識庫。

雖然博士生的主要戰場是學術,但生活中的文件需求同樣不可忽視。諸如租屋合約、銀行文件、醫療報告,甚至是日常生活的一些收據,也全都是 PDF 的領域。

UPDF 讓這些瑣碎的事務變得簡單。合約可以直接簽署,不需要再印出來掃描;醫療報告透過 OCR 轉換後,可以快速搜尋過去的檢查數據;收據則能被分類整理,方便未來報稅。這些功能雖然看似平凡,但當它們真正融入生活時,你會發現自己少了許多不必要的焦慮,更節省了不少的時間。

更重要的是,當研究與生活的文件都能用同一個平臺處理時,我感受到了一種統一的力量。知識與日常不再分裂,而是被整合在同一個工作流裡。

使用 UPDF 的這段時間,我逐漸體會到,它的價值並不只是在於功能的豐富,而是在於它所代表的一種文件哲學。

對博士生來說,文件不只是外在的資訊載體,而是內在思考的延伸。當你能夠快速整理、比對、註解、轉換,文件就不再只是冷冰冰的檔案,而是變成你思考的一部分。

更棒的事還在後頭,UPDF 讓我重新定義了閱讀與寫作的邊界。閱讀不再只是吸收,而是透過註解與摘要來創造新的連結;寫作不再只是輸出,而是透過比對與整理來反覆修煉。話說回來,這種循環正是博士生最需要的研究節奏。

回首這段與 UPDF 的相處經驗,我想起博士生涯裡那些熬夜讀文獻的夜晚,還有無數個為了修正論文而焦躁的清晨。正是在這些日子裡,UPDF 默默陪伴我,幫我逐漸把混亂變得有序,把繁瑣化為效率。

它不只是一個軟體,而是研究生活的好幫手。在學術研究中,它幫我更快地掌握文獻;在寫作過程中,它幫我清楚追蹤修改;在資料分析中,它幫我節省時間;在日常生活裡,它幫我簡化流程。

UPDF 不僅能讓我更快完成研究,也讓我可以更自在地在知識的世界裡呼吸。當然,對博士生來說,這樣的呼吸是最珍貴的自由。

無論你正在從事學術研究,或是一位平時需要與大量文件為伍的職場人士,我都很樂意推薦你使用 UPDF,希望可以幫你從無垠的文件海洋中獲得解脫。

Discussion