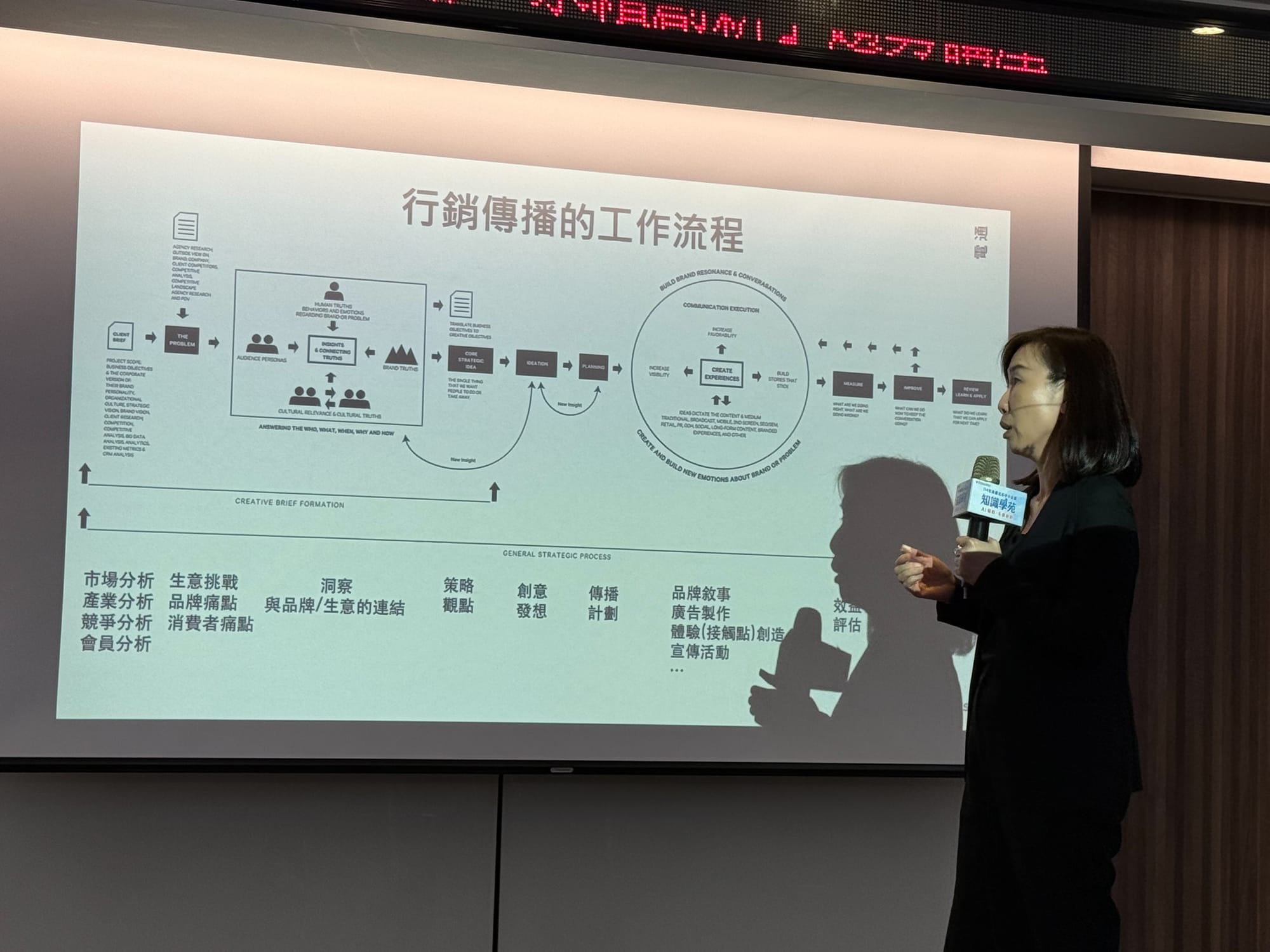

昨天晚上,很高興可以參與臺大 EMS 數位匯堂社團的活動。我以「AI 賦能學術研究」為題,跟一群臺大校友以及業界先進們進行分享。演講完畢之後,Chris 學妹誇我整場講座一氣呵成,講得行雲流水。當下,我說不出太多的話,只是一個勁兒地感謝她的稱讚,內心卻有不同的感觸。

別人說我好厲害,我卻知道這一路走來並不輕鬆。

當別人看著我所出版的書、上課的簡報、演講現場熱烈的回饋、媒體採訪與企業邀約時,經常會說一句話:「Vista,你好棒!」

這句話我聽過無數遍。每次聽見,我都會露出一抹微笑,但心裡的情緒卻很複雜。那種感覺,像是有人讚美你畫了一幅好畫,卻沒看到你為那幅畫磨掉的鉛筆芯、揉爛的草稿紙與深夜流淚的模樣。

我從小體弱多病,常覺得自己的命不好,但平心而論,我想自己算是很幸運。能夠活在這個時代、擁有選擇職業的自由與一點點的天賦,甚至慢慢找到屬於自己的位置。但我也很清楚,命好從來不是偶然,而是一連串決定與堅持的結果。那是一條無人能代替走完的路,是一張我用生命一筆一劃所刻畫出來的圖。

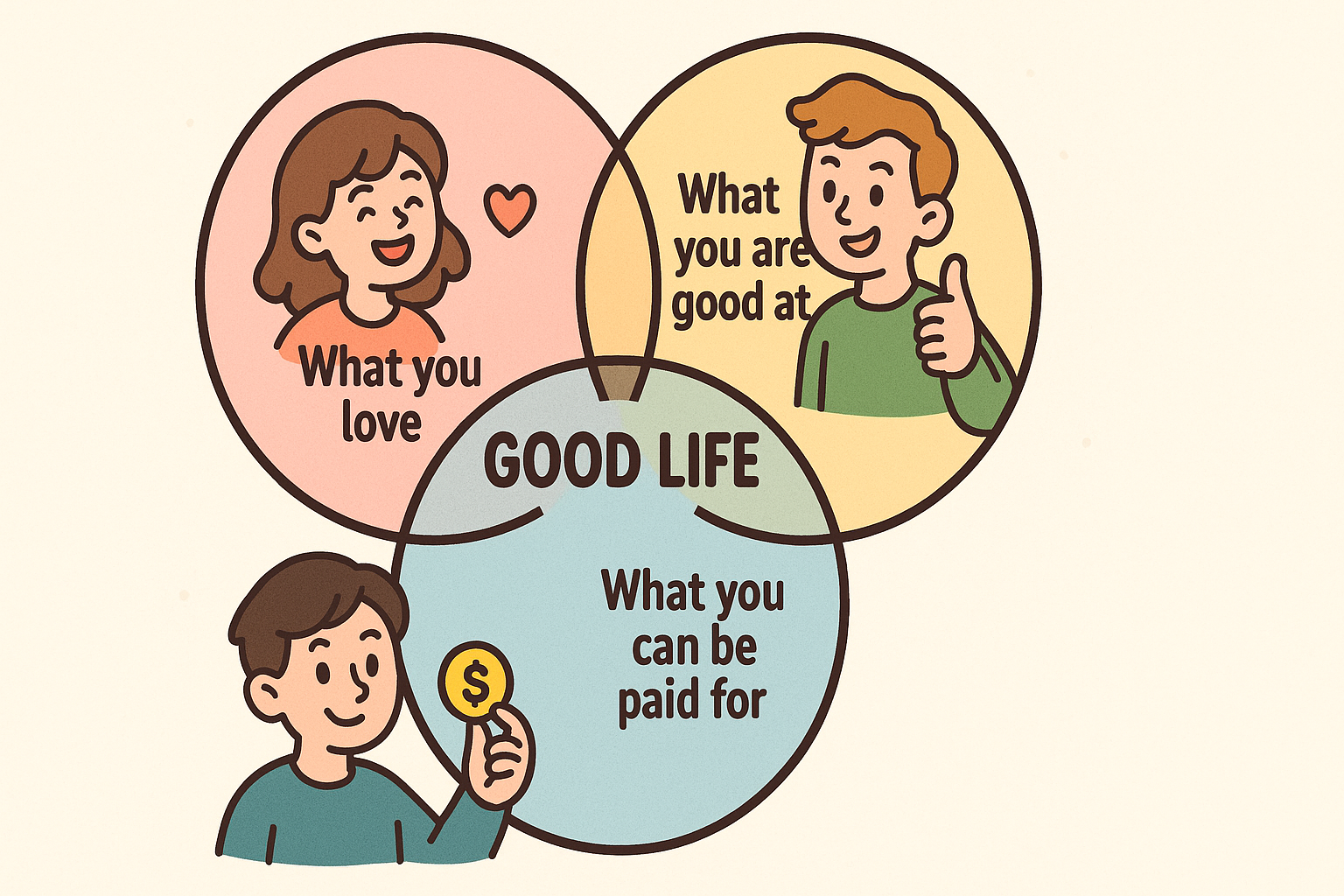

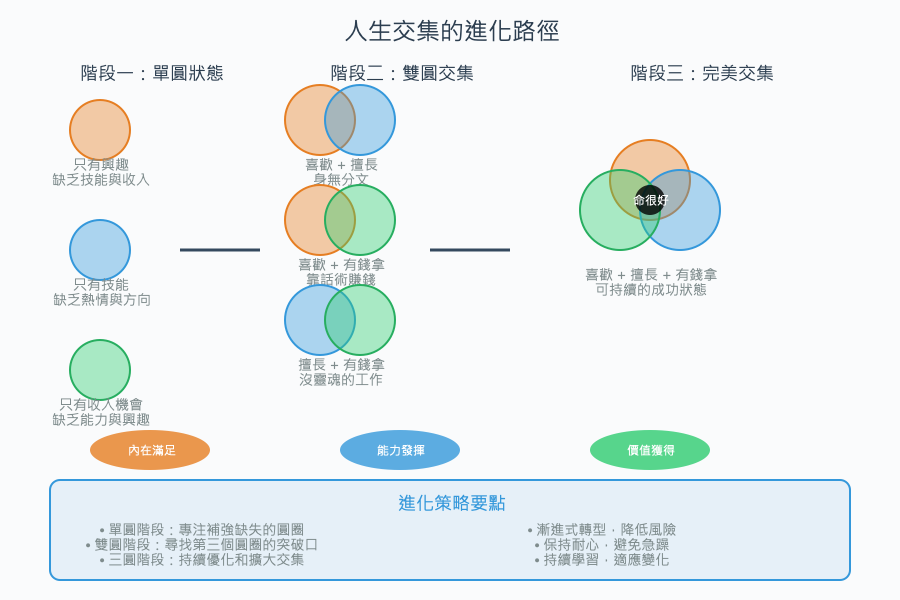

今天傍晚,我從「誠品人 eslite member」粉絲專頁看到一張熟悉的文氏圖。三個圓圈疊合在一起:一個是「你喜歡做的事」,一個是「你擅長做的事」,還有一個是「有錢拿的事」。當這三者交會時,那個小小的交集區域,就是傳說中的「命很好」。

這張圖簡單明瞭,但如果我們想要效法它,要走到中間那塊小天地,卻困難重重。不難想像,很多人都在三個圓之間漂泊,有時候做著有錢拿卻無感的工作,有時候追尋興趣卻無法養活自己,有時候靠著專業吃飯卻感覺每天像在機械重複。

當然,我也曾走過那些邊界:在喜歡和擅長之間掙扎,在擅長與市場價值之間懷疑自己,在愛與收入之間難以取捨。但每一次迷路,我都試著不讓自己停下來。我告訴自己,不論花多少年,我都要讓這三個圓慢慢靠近、慢慢重疊。

這篇文章,就是一個全景的行動藍圖。我將誠實地告訴你,我是如何一步步畫出這三個圓,如何讓它們不再彼此遠離,而是匯聚成我的人生主場。

喜歡,是熱情的起點,也是現實的試煉場

我一直很早就知道自己「喜歡什麼」:我喜歡寫作,喜歡分享,喜歡創造能引發他人情緒與思考的內容。小時候我愛看書,拿著筆抄寫報紙的頭條新聞,甚至書寫自己的小說;長大後,我夢想成為作家、記者與創作者,那些想像常常讓我夜裡輾轉難眠。

但我也早早撞上了現實的牆。

你喜歡的,不一定會被喜歡。你覺得有意義的,不一定別人願意買單。那些你以為只要努力就能發光的夢,在世界面前常常顯得無力與微弱。

我曾經為一本新書的出版提案花了三天三夜,卻只換來好幾封退稿信。我也試過連續半年自費舉辦講座、直播和寫電子報,換來的卻是帳戶數字直線下降和親友們善意的關切:「你還好嗎?要不要考慮找個穩定點的工作?」

那時候我才懂,「喜歡」這件事不能只是熱情,它還需要策略、轉譯與堅持。你不能只是喜歡做什麼,而是要思考你喜歡的東西怎麼被世界理解、接受,以及怎麼變成價值?

於是,我開始轉念。我不是毅然放棄自己喜歡的事,而是沉澱自己的心情,讓它變得更成熟!我開始練習用聽眾能夠理解的語言講故事,用市場能夠接受的語言寫內容。我開始研究 SEO、下標的學問以及情緒寫作的結構。當我發現「喜歡」和「能被人接受」不是衝突而是可以結合的兩極,我的創作之路也慢慢開始出現轉機。

誠然,「喜歡」是一種選擇,也是一種信念。它不只是你天生熱愛的東西,更是你願意長期為它優化、修正、等待回報的東西。

如果你願意,我建議你不要急著放棄那份喜歡。請你再多給它一點時間,給它一些技能、架構以及實驗的空間。你會發現,喜歡的事,其實是可以長出翅膀的,只要你願意為它裝上飛行的裝備。

擅長,是可以練成的能力,也是一種對自己的尊重

相較於身邊那群早慧的朋友,我並不優秀,也不是一開始就知道自己「擅長什麼」?

我曾經以為我擅長的是寫作,後來發現,光會寫作還不夠。你要會寫讓人「想看、願讀、會行動」的文字。寫作的世界無限寬廣,這之間隔著一整片技能森林:從理解力、結構設計力、語言說服力、內容共鳴感,乃至於時間管理力等等。

後來,我發現我其實更擅長的是「教會別人」。不管是寫作、簡報、AI 應用還是個人品牌,我能將複雜的事物拆解成簡單的邏輯,並且迅速地將抽象的東西進行轉譯,讓人聽懂、看懂,更做得到!

但老實說,這份擅長,並不是我生下來就有的。就好像學妹稱讚我能夠把複雜的學術研究,用深入淺出的方式來傳達。

其實,這一切的產出,都和我每年設計的數十套教案、優化的投影片、答覆的學員私訊以及修正的講義內容等脫離不了關係。它來自無數次講錯話、答不出問題與緊張結巴的時候。是我願意面對自己的不夠好,願意反覆修正,才讓我逐漸擁有今天的「專業」。

而這,也是我想告訴你的一件事:對某件事物的擅長,是真的可以練出來的。

你不必等到「真的很厲害」,才敢說你擅長。你只要持續去做,持續找出自己的盲點,讓每一次的輸出都比上一次好,你就已經逐漸成為那個擅長的人了。

當你擅長的東西能夠被市場驗證,你會更有底氣和信心。而那份信心,自然是讓你能堅持下去的燃料。

有錢拿,不是俗氣,而是價值的證明

談到「有錢拿」,很多人開始退縮:「哎呀,我只是想分享、想幫人,不太好意思收錢。」「我做的是知識型內容,不是商品,要怎麼變現?」

老實說,我以前也是這樣。

直到有一次,我的學生私下告訴我:「老師,我看了你寫的教學簡報,原來 AI 也可以這樣教、這樣想,完全顛覆了我對教育的認知。我願意花錢學習這樣的能力,但市面上都沒有老師像你這樣教!」

那一刻我才明白,當別人願意為你的內容付費,並不是你變得世俗或沾滿銅臭味。商業化並沒有不好,重要的是你為他人創造了獨特的價值。你不是在賣東西,而是在搭建一座橋,讓他人可以更接近目標、解決問題,甚至整個人生變得更好。

於是,我開始認真學習知識變現的技術與策略。從最初寫專欄、接顧問案,到設計講座、錄製線上課程、做企劃顧問到接企業內訓,我慢慢建立起一條從內容→價值→收入的正向循環。

這一切背後,其實是我不斷問自己:「這個內容,能幫誰?幫到什麼程度?值多少錢?要怎麼設計,才能讓人甘願掏錢,又覺得物超所值?」

錢,不只是收入,它也是社會給你的迴響,是價值的指標。你能夠為別人創造價值,自然就應該獲得合理的報酬。這並不可恥,而是你對自己的專業負責。

命好非天賜,而是自己畫出來的交集

當我回顧這些年走過的路,我終於明白:命好,從來不是幸運,而是一種選擇、一種自我鍛鍊,更是一種不放棄的行動邏輯。

如今,我學會了堅持做自己喜歡的事,設法學習如何做得讓別人也喜歡;我學會了複製自己所擅長的事,努力學習如何投入時間與心力去不斷精進;最後,我也還在理解這個市場到底要什麼,以及我該怎麼傳達自己的價值?

當這三件事慢慢對齊、交會,我終於可以慢慢走進那個名為「命很好」的小小區域。

老實說,這段英雄之旅沒有捷徑,也不是任何 AI 能夠一鍵完成的事情。它是一種人生設計,更是一張自己畫出來的交集圖。

最後,如果你願意,我邀請你現在就畫出自己的三個圓。

把「你喜歡做的事」寫下來,把「你擅長的事」列出來,再把「你曾經有收入的事」整理出來。

然後,請誠實地問問自己:我要怎麼讓這三者靠近?我要從哪一環開始修正?以及,我該為了那個交集,調整什麼步伐?

我鼓勵你「先求有,再求好」,你不需要一下子就走到中間。你只要開始靠近,就已經比昨天更靠近命好的自己了。

三重交集,不是天賜,而是策略與誠實的總和

我知道,不是每個人都能一開始就找到這三個圓的交集。有時你只能先從「有錢拿」的事做起,有時你會因為家庭責任而放下「喜歡」的夢,有時你覺得自己沒有什麼「擅長」的。

但沒關係,重點不是一次到位,而是你願不願意畫這三個圓,然後不斷靠近交集。

很多人以為專業就是「我懂某個主題」。但我後來發現,真正的專業,應該是「能被辨識的價值輸出能力」。

舉例來說,從我早期寫的書、開的課,很容易被歸類成「懂寫作的人」或「教 AI 的老師」。但我發現光是這樣不夠。我開始打造自己的專業系統:

- 我不只是懂寫作,而是能幫助學生打破寫作焦慮、建立架構、輸出具說服力文本。

- 我不只是懂 AI,而是能教導職場人士如何用 AI 賦能專業,打造知識產品、強化提案與溝通力。

- 我提供的不是單一產品,而是一套完整的陪伴方案,有免費電子報、有中階課程,也有高階的顧問服務。

對我來說,AI 是實踐的槓桿,專業是價值的底座,而選擇則是方向的舵。這三者交錯運行,就能讓我的未來不只是「命好」,而是活出一種「可持續的自由」。

如果你願意,也試著重新檢視你的三個圓。你現在在哪裡?下一步可以微調什麼?哪個面向可以用 AI 協助你突破?哪個專業還可以更明確地被包裝?你有沒有勇氣做出一個不那麼「安全」但更貼近你的選擇?

這不是空泛的理論,而是你我都能一步步實踐的人生主題。如果你現在已經走在這條路上,希望這篇文章可以是陪伴你的一張導航地圖。

命很好,從來都不是因為幸運,而是因為你下定決心,願意畫出自己的地圖,勇敢地走那條困難但值得的征程。

Discussion