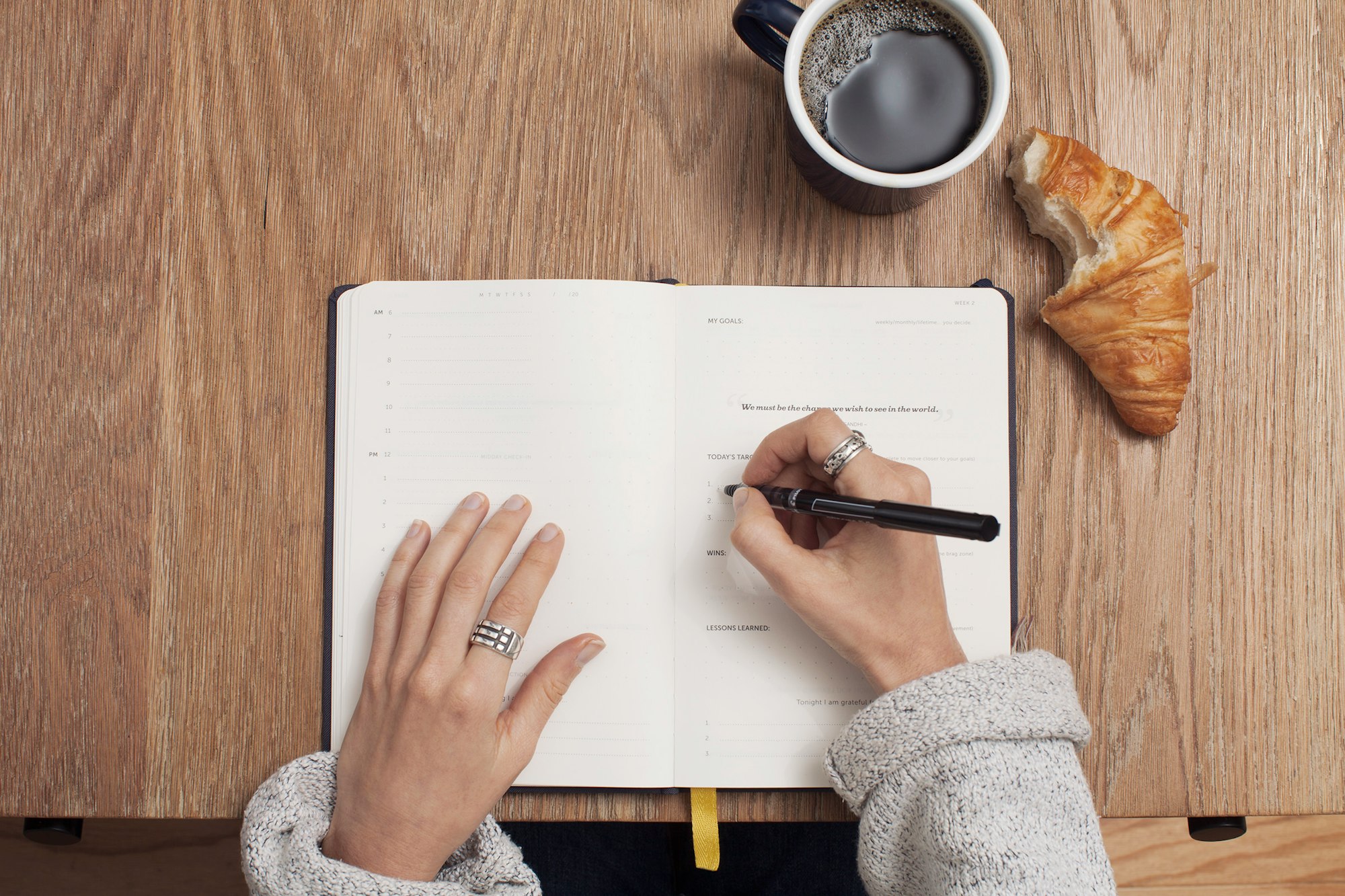

最近,諾貝爾文學獎得主莫言分享了他與 AI 交手的幾次經驗,引發了我深深的共鳴。身為一位長期關注生成式 AI 發展的講師與創作者,我對莫言的分享不僅感到親切,更感受到這是一個時代文學與科技碰撞的縮影。他的那句:「你得讓它是你的助手,不是你的主子」,不僅引發我的共鳴,更久久不能釋懷。

AI 寫得好,但未必寫得深

莫言舉了幾個親身例子,從他一開始嘗試讓 AI 寫一篇仿古賦,到作詩,再到模仿毛澤東與莫言本人的風格。初看之下,AI 的作品確實令人讚嘆:語言工整、意象齊全、節奏分明,甚至押韻對仗得宜,只需花一秒鐘就能寫出一首詩的效率,著實令人咋舌。

但也正如莫言所說:「寫得華麗,卻沒有思想。」這句話,其實指出了生成式 AI 目前最核心的限制:它缺乏自我經驗與思想深度。我們可以說,AI 能寫出技術上的好文章,卻無法創造真正動人的作品。因為文學的靈魂,往往來自人對生命的咀嚼與對世界的觀照,而非只是詞句、文藻堆疊的炫技。

思想輸入是關鍵,AI 只是延伸的器官

有趣的是,當莫言試著輸入一個思想:「廟宇不是市場,施舍不是交易」,AI 便能用莊嚴典雅的語言,生成一篇富有道德重量的賦文。他舉其中幾句為例:

「晨鐘暮鼓,非為招徠之器;貝葉真經,豈作謀利之資?」

我讀到這句時,真心佩服 AI 對語言形式的掌握能力,也理解了莫言的朋友所說的:「你給它一個思想,它就能演繹;你如果不給,它就只會模仿。」

這其實闡明了一個重要觀點:生成式 AI 不是靈感的起點,而是延伸器官。它能將我們腦海中的模糊意念轉化為成形語句,能把散亂的片段匯聚成文,但這一切的前提,是我們必須先有思想的火種。

文學的本質,依然來自生活

莫言最後的提醒,我認為是這場 AI 浪潮下最重要的警鐘。他說:

無論寫詩、寫小說、寫劇本,還是應該立足於現實生活……深入民間、深入生活,去獲取最新鮮、最充滿時代氣息的經驗。

這讓我想起我曾在課堂中與學生分享的一句話:「AI 可以幫你記憶世界,但只有人能感受世界。」這個世界並不缺乏內容,但永遠缺乏的是具備感受力、能穿透日常的創作者。即使再強的演算法,也無法代替一個在大雨中哭泣過的人,寫出那句「我在雨中看見自己」。

莫言的觀察也指出,AI 目前的表現,更多是文化拼貼,而非真正的文化創造。它善於模仿與重組,卻尚無法真正生成具有創見與情緒厚度的作品。即便 AI 能夠有樣學樣,短期內也寫不出那種歷史與情緒交織的張力。

來自一位大學 AI 講師的補充觀點

從技術層面觀察,我們可以理解 AI 為何會落入「格式完美、情感蒼白」的創作困境。

目前大多數生成式模型,依賴的是大量訓練語料與統計機率來進行文本生成。它可以學會在「語境 A」中經常出現「詞彙 B」,但無法真正理解 A 與 B 背後的歷史、文化與情緒聯繫。這就像讓一位從未戀愛過的人,只靠看言情小說來寫出動人的情書——即便再像,也只是表面。

更進一步來說,AI 的創作,其實來自預測而非體驗。所以,它並不知道端午節的濕熱與黏膩,也不曾在凌晨四點坐在寺廟外思索生死。它的每一個詞彙,都是來自統計結果,而非心靈映照。

這也意味著,我們不能奢望 AI 為我們代勞創作的本質,而應該學會與它協作。

不要被 AI 寫作嚇倒,但也不要被它控制

這幾年我常在不同的公部門、企業與大學授課,也觀察到許多人對 AI 懷有兩種極端情緒:一是莫名恐懼,深怕 AI 奪走創作與工作的價值;二是過度依賴,把 AI 當作萬能寫手。這兩者,其實都走錯了方向。

老實說,AI 不是你靈魂的代筆人,而是你靈感的助理。它可以幫你查資料、生成初稿、修辭潤飾,但最打動人的句子、最掏心的比喻、最深刻的反思,還是只能來自你。

所以,我會建議每一位創作者——不管你是作家、記者、老師,還是品牌經營者——都應該學習使用 AI,但請謹記:

- 先寫,再優化:你寫出核心觀點,讓 AI 幫你擴寫整理。

- 先感受,再生成:你提供情緒脈絡,AI 才能寫出更精準的語氣。

- 先思考,再指令:你明確命題,AI 才不會胡說八道。

創作的本質,是我們還活著的證明

莫言的這場與 AI 的過招,其實像極了我們所有人正在面對的處境:我們走進 AI 時代,無法迴避,也無需恐慌。但唯有回到自身的感受、記憶與價值,創作才能擁有穿越時代的力量。

AI 不是創作的終點,而是新的起點。正如莫言所說:

你得讓它是你的助手,不是你的主子。

而我想補上一句:

唯有你不忘體驗與遊歷這個世界的初衷,AI 才能幫你說出具有靈魂的話語。

Discussion