今天午後,我走進中華益師益友協會位於忠孝西路一段的教室,空氣裡有種微妙的期待感。這場講座的主題是「大社群時代,打造屬於你的專屬鐵粉」,主講人是「閱讀人」社群的創辦人鄭俊德,也是我的好朋友。

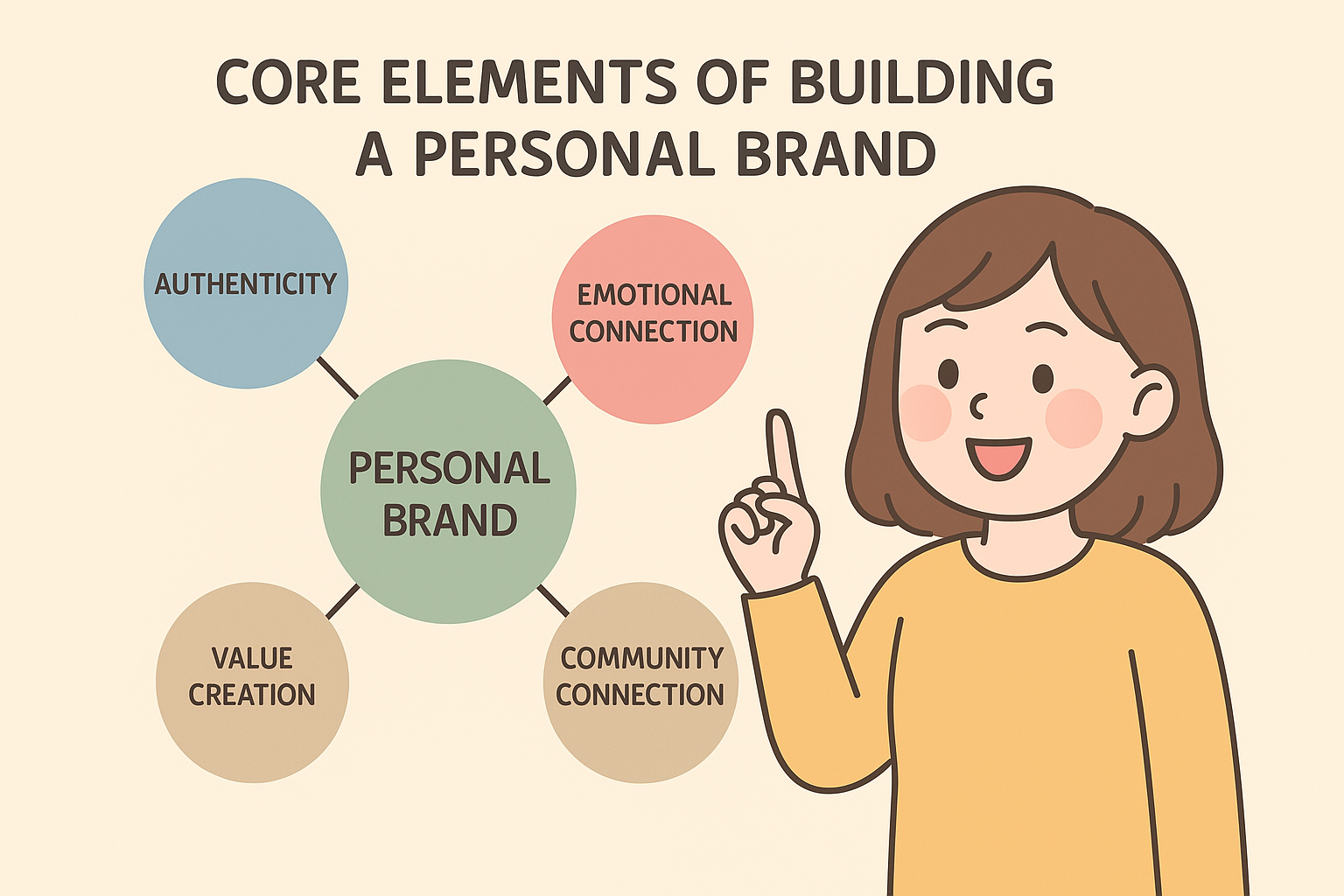

他沒有用華麗的開場,也沒有端出一連串高深的理論,而是用一種貼近人心的語氣說:「粉絲不是屬於你,而是和你同行的人。」這句話就像一道光,柔軟卻有力地照進每一個想經營社群的人心裡。過去我們談品牌、談經營,總是習慣以「擁有」為中心,像是我的粉絲、我的學員以及我的顧客⋯⋯等等。但鄭俊德提醒我們:社群的本質不是「擁有」,而是「共創」。人之所以會聚在一起,是因為共享價值與情感,不是因為被控制。那一刻,我突然想到過去在參加某些社群時,可以感受到主辦人其實是想讓人留下,而不是讓人靠近。

他分享「閱讀人」的故事,就像講一場慢熱的戀愛。他沒有從商業策略講起,而是從最初那個愛書的人開始。從一個人寫讀書心得,到一群人開始交流,再到成千上萬的讀者每天期待他的文字與直播,他的成功看似偶然,其實是一種長期的堅持。十三年每天發文,四年來每天晚上九點直播,從不間斷。

有人問他為什麼能持續這麼久,他淡淡地回答:「因為我相信這件事有意義。」那種篤定不是來自市場分析,而是源自內在信念的推動。他說:「當你長期深耕一個領域,你會被記住;被記住,才有機會被信任。」信任,是所有社群的基石。倘若沒有信任,就沒有鐵粉。這句話讓我久久無法釋懷。現在這個時代,我們太容易被粉絲數、互動率或轉換率等數字催眠了!這些數字固然重要,但它們往往掩蓋了最關鍵的事:人與人之間那份真實的信任感。鄭俊德用行動證明,社群經營所依靠的不是冷冰冰的演算法,而是一種友誼的聯繫。

他提到一個觀念:「內容不只是貼文,而是一種生活方式。」對他來說,「閱讀」不只是靜態的行為,而是一種能被實踐的價值。他曾舉辦「閱讀+路跑」活動,邀請大家帶著書去跑步,跑完交換一本書;也曾辦過「企業讀書會」,讓主管與員工在同一張桌上對話知識。那些活動看似輕巧,其實背後蘊含著對人深刻的理解——閱讀的目的不是累積知識,而是建立連結。

聽到這裡,讓我想起一句話:「人不是因為你說得多好而追隨你,而是因為他在你身上看見想成為的樣子。」鄭俊德身上有一種稀有的誠懇,他不喊口號、不強推產品,而是用行動去證明理念。這正是他能吸引一群鐵粉的原因:因為他的存在本身,就是一種信念的體現。

談到社群經營,他引用 Simon Sinek 的黃金圈理論——從「What」、「How」到「Why」。「人們不會買你做什麼,而是買你為什麼而做。」這句話我早已聽過無數次,但從他口中說出,卻有了新的意義。因為他不只是引用理論,而是身體力行的實踐者。他的「Why」很明確:「我相信每個人都應該擁有時間主控權,能對抗社會的焦慮與內捲。」這句話讓我想起現在的許多上班族、創作者,甚至老師——我們都在被時間推著走,卻忘了自己為什麼出發。而鄭俊德用閱讀,幫助人們重新找回那個主導權。他不只是推廣書籍,而是在推動一種價值觀:讓閱讀成為重新掌控人生的途徑。當理念有了靈魂,社群就會自然吸引同頻的人聚集。那不是操作,而是一種磁場。

講到這裡,他忽然笑著說:「故事是價值最好的載體。」他舉例說,有一次在讀書會上,他自我介紹:「我推動閱讀,但我的對象不是孩子,而是大人。因為我相信,影響一個大人,就能翻轉一個家。」結果一位與會者當場說:「這件事太有意義了,我帶你進竹科講課。」從那一刻開始,他的事業路徑從辦活動變成進入企業從事培訓,從推廣閱讀到推動組織學習。

話說回來,這也就是故事的力量——當你的理念能被他人共鳴,就會自動轉化為行動。那不是商業推銷,而是價值感染。這也是我近年愈來愈深刻的體會:在 AI 盛行、自媒體爆炸的年代,真正能留住人的,不是資訊量,而是情感共振。人不缺內容,缺的是被理解的感覺。

講座的後半段,鄭俊德談到社群設計。很多人以為社群經營的重點是選擇平臺,但他說:「社群的核心不是工具,而是互動。」他分享「閱讀人」社群的做法:讓成員彼此按讚、留言與回饋,甚至設立排行榜與鼓勵機制,促使大家相互曝光、彼此扶持。他強調這種互動要建立在正向的能量上,不是批評,而是肯定。

他笑著說:「別讓社群變成比誰更厲害的地方,而要讓大家覺得在這裡會變更好。」這句話讓全場氣氛變得柔軟起來。的確,我們太習慣用成績和流量來衡量社群的價值,卻忘了最重要的衡量標準其實是——人願不願意留下?這種讓人願意留下來的感覺,往往來自於互動,而非功能。

他也談到許多社群經營者愛追新平臺,像是 Discord、Circle、Slack 或是 Skool 等,結果人都跑不進來。他笑說:「推新平臺就像請大家去陌生的國家旅行,還要先學新語言,很難推。」他建議大家:「先從熟悉的場域開始,等關係熟了,再慢慢轉移。」這聽起來簡單,卻是經營的黃金法則。因為經營社群不是炫技,而是讓人感到舒服。很多人一味追新,結果弄得自己累、成員也迷惑。鄭俊德提醒我們:「別忘了,社群的主體是人,不是系統。」這句話深得我心。在這個自動化與 AI 橫行的時代,人味反而成為最稀缺的競爭力。

接下來,他進一步談到鐵粉養成的策略。鐵粉不是天生的,而是被設計出來的。他用「產品線延伸」來解釋這個概念。一開始你用入門內容吸引人,接著用陪伴課程深化關係,最後再透過高階方案或共創計畫建立長期連結。這套思路在他的品牌裡非常清楚——從閱讀課、筆記課到企業共學,他的產品線不是「賣更多」,而是「幫助學員成長」。

鄭俊德說:「鐵粉不只是買你的產品,而是願意在你的生態系裡持續學習。」這句話讓我想起行銷學裡的「顧客終身價值」概念,但他講得更溫柔、更人本。那不是冷冰冰的數據,而是一種關係的延伸。他強調:「只有信任,才有好銷售。」這讓我想到無數個創作者的困惑——為什麼努力行銷卻沒人買?因為沒有信任感,再多廣告都只是噪音。

他說,經營社群最難的不是曝光,而是陪伴。這句話讓我想起他每天晚上九點開直播的堅持。那是一種陪伴的儀式,讓人知道:「這個時間,我們會相遇。」久而久之,那種時間的固定性就變成了信任的節奏。這種穩定,是社群的安全感來源。人之所以願意成為鐵粉,不是因為被激勵,而是因為被理解。鄭俊德深諳這點,所以他經營的不是粉絲,而是朋友。

講座接近尾聲時,他留下幾個發人深省的提醒。他說:「每年都要重新定義一次你的『Why』。初心不是找到一次就結束,而是要不斷修正。」這句話讓我沉默了很久。確實,太多人在創業或經營的路上被成功推著走,卻忘了問自己為什麼出發?

還有一句話,讓我印象特別深刻:「讓理念能被行動。」他說,有些人理念講得很好聽,卻做不出來。理念若不能落地,就無法累積信任。這句話像釘子一樣,牢牢釘在我的心裡。要知道,理念不是掛在牆上的口號,而是要活在每天的細節裡。你回別人留言的語氣、你對夥伴的態度以及你處理問題的方式,這些都在默默建構你的個人品牌。鐵粉追隨的,正是這份人格的一致性。

最後他說了一句我最喜歡的話:「鐵粉不是從天而降的,而是你每天以真誠的方式照顧出來的。」他那時的語氣溫柔卻堅定,像一位園丁在講述如何種花。我想,這正是他與一般職業講師最大的不同。他不是教你如何快,而是提醒你如何長。這種「長」的觀念,也許才是這個大社群時代裡最稀缺的智慧。我們太習慣短期爆紅、即時回報,卻忘了真正的影響力來自於長期信任的積累。鐵粉不是一夜之間出現的,而是透過無數次回應、對話與行動慢慢生成。

走出會場的時候,天色漸暗。街燈緩緩亮起,我腦海裡還迴盪著鄭俊德所說的那句話:「社群不是一個平臺,而是一種關係的持續。」我邊走邊想,這不正是這個時代最需要被提醒的嗎?我們以為自己在經營社群,其實是社群正在經營我們。道理很簡單,因為它正考驗我們的耐心、誠意與價值觀。

誠然,大社群時代不缺工具、不缺內容,更不缺曝光!我們真正缺的,是那份願意長久陪伴他人的心意。真正的鐵粉關係,不是建立在演算法上,而是建立在溫度上。當我們願意放慢腳步,願意去聽、去理解以及去回應,鐵粉就會在不知不覺中出現。而那時候,你會發現,原來「經營社群」這件事,最終其實是經營你自己。

Discussion