有一次,我在某個企業的內訓課上問學員:「你們還記得上一次被某人說服,是因為數據,還是因為故事?」結果全場安靜了三秒後,幾乎所有人都點頭說:「是故事。」這個簡單的問題,揭示了人類溝通本質的核心:情感的連結,遠比理性的說服來得更有力。而這,也是我翻開《請開始說你的故事》這本書的原因。

這本書不僅僅是一本教你怎麼說故事的實用手冊,它更是一封寫給每個現代人的情書,一封鼓勵我們直面自我、坦露真實,並用自己的聲音觸動世界的信。由五位飛蛾組織的核心講師撰寫,他們彷彿從舞臺、廣播或教室一路走來,在耳邊輕聲說:「你不是沒有故事,你只是還不知道怎麼說?」

身為一位資深的內容創作者、企業講師與教育者,我常年協助他人提煉他們的故事,卻也在這本書中再一次回望自己。以下是我從書中深刻感受到的五個故事力關鍵,每一個領悟,都在我生命的某個時間點,綻放一道光。

一、說故事,是在認識自己

書中有句話直擊人心:「你不需要是作家才能成為說故事的人,你本身的故事就已經足夠了。」這句話不僅鼓舞人心,也是一種提醒——我們時常低估自己走過的路,以為那些柴米油鹽、職場苦甜或情感糾葛都不夠精彩,不值得書寫。但事實上,正是這些平凡又真實的日常,方能組成最有感染力的敘事基礎。

我還記得前幾年曾和聯合報旗下的橘世代開設「大人的寫作課」,目的就是希望鼓勵五十歲以上的大人們,可以寫出自我的生命篇章⋯⋯原本有些學員還擔心自己的文筆不好,因此有些舉步不前,但事後證明他們多慮了,因為每個人的故事都相當精彩,也讓我從中學到很多。

書寫,是與自己對話最好的方式。除了跟自己對話,透過文字,更能記錄生命中最重要的人事物,並讓美好的記憶傳承。

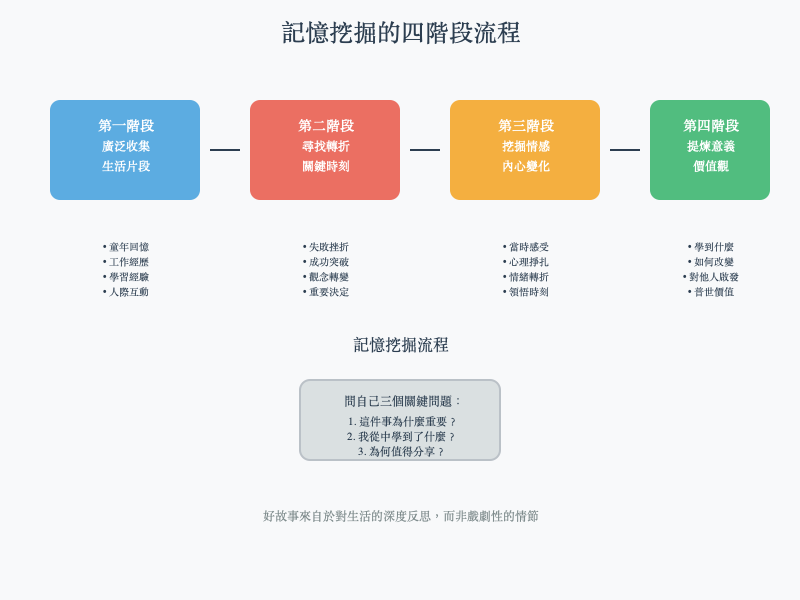

書中介紹了「探勘記憶」的技巧,鼓勵我們從自身經驗出發,尋找那些改變人生軌跡的關鍵片段。你可能還記得第一次站上講臺、第一次離開舒適圈出國求學、第一次為理想和現實掙扎到失眠的夜晚——這些時刻,不只形塑了你是誰,也蘊藏著你最真實的價值觀與動機。

我曾在為科技業中高階主管所開設的領導課程中,帶學員進行一個簡單的練習:請他們畫出人生三條故事線,分別是「成功的故事」、「失敗的故事」、「從困境中領悟的故事」。有學員說她原以為自己的故事很無聊,但當她開始講述如何在單親家庭中扛起照顧弟妹的責任、並最終考上國立大學時,全班靜默良久,隨後響起掌聲。那一刻,她不只重新看見自己,也重新定義了自己。

這本書教我們說故事,但更重要的是,它讓我們學會聽見自己內在的聲音。當你開始挖掘自己為何而努力,你其實就在建立一個比頭銜更有力量的身份認同。

二、故事比經歷更有力量

在許多場合,我們常常被問到:「你做過哪些專案?你有什麼成就?」我們習慣用簡歷來回答,但簡歷只能寫出結果,寫不出過程中的掙扎與抉擇。而真正讓人產生共鳴、留下印象的,往往是故事中的那個主角——你。

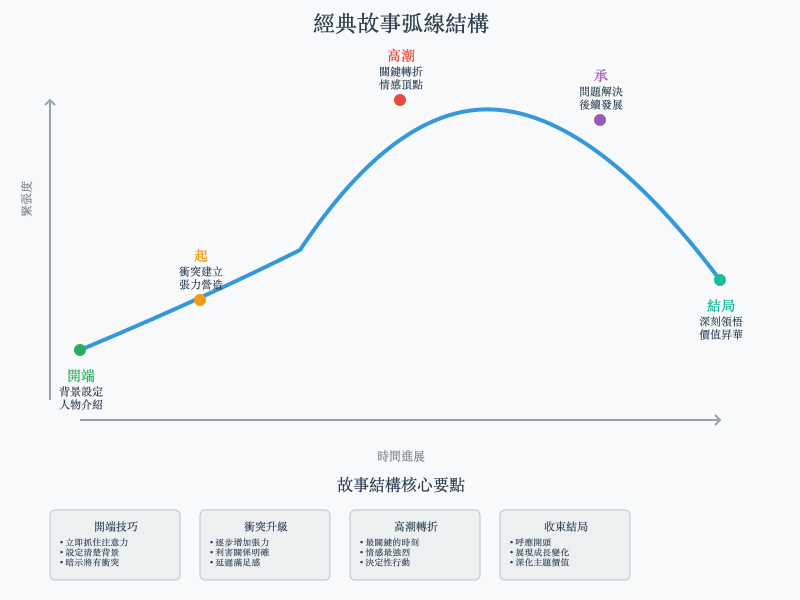

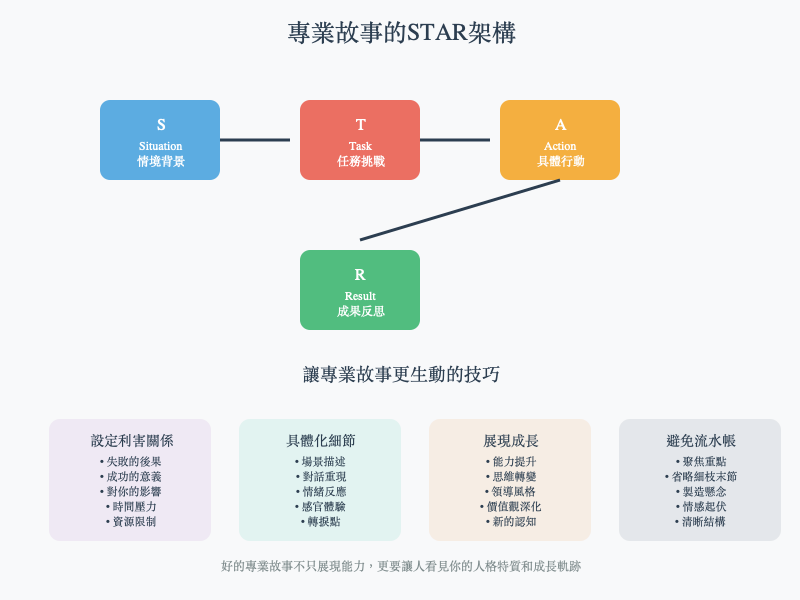

《請開始說你的故事》提醒我們,一個動人的故事必須有「利害關係」、「情緒轉折」與「角色成長」這三個要素。當你只說「我完成了某個專案」,那只是資訊傳遞;但當你說「這個專案在我接手時其實早已經是個爛攤子,而我當時剛升主管,面對主管的壓力與下屬的猜忌,我曾數度懷疑自己能不能扛下去」,這些線索就編織成了故事,因為聽者能夠共情,可以進入你的情境,與你一起走過人生路途的轉折。

我不但教文案寫作,我也曾開過簡報課。舉例來說,我曾協助一位跨國企業的資深經理重寫簡報內容,從「我在三個月內協調完成新制度導入」轉變為「我在三個月內,每週與七個部門協調會議,面對一開始被拒絕、被質疑,甚至差點當場失控的一次爭吵,我學會了如何調和不同部門立場……」這樣的轉換讓整份簡報鮮活、立體了起來,也讓人們看見他不只是一個執行者,而是一位能在壓力中轉化矛盾的領導者。

角色的弧線讓人記住你做過什麼,也記住你「如何」做到那件事——這正是個人價值與專業形象最強而有力的說服。

三、你被記住,是因為你說了什麼樣的故事

置身資訊爆炸的年代,我們每天接收數萬字的訊息,但能留下記憶的,往往是一個讓我們哭過、笑過或者震撼過的故事。仔細想想,為什麼 TED 大會演講能在全球爆紅?因為它用故事為核心架構,將知識包裹在情感的糖衣中,讓我們既學會,也記得。

書中分享的技巧之一是:「用懸念開場。」不要從背景交代開始,而是用一個打破期待的場景切入。例如:「我在大學第一天感到失望,立刻就決定退學——但我還是乖乖地上完了四年課。」這樣的開頭會讓聽眾搞到狐疑與好奇:你為什麼這麼想?你又為什麼留下來?這就是好的開場,它既創造情緒張力,也引人入戲。

除了懸念,畫面感也是故事力的重要元素。我曾經聽一位老師講述她失戀後靠跑步走出情傷的故事。她不是說「我很痛苦,然後跑步療癒了我」,而是說:「凌晨四點半,我穿著還沒全乾的跑鞋,頂著毛毛細雨,一邊跑一邊哭……」哎呀,那個畫面立刻映入眼簾、打進人心。

對了,你的故事裡有沒有畫面?有沒有一句話是聽者聽完會想「這我懂」的?若有,那就夠了。因為真正留下印象的,永遠不是精闢的論點,而是情境與情感的共鳴。

四、勇敢的不完美,才是真正的信任建立

老實說,我們被這個世界訓練得太會偽裝成功,卻不夠勇敢面對真實。《請開始說你的故事》這本書中有一章談到:「完美,是最沒有感染力的故事。」我完全認同。

我在演講時最常被學員記得的,從來不是我做過的企劃案,而是我講自己在職場上失敗的窘境。那一刻,我不是專家、不是講師,只是一個和他們一樣會緊張、會害怕失敗的人。

這樣的分享看似脆弱,卻能建立最堅固的信任橋樑。道理很簡單,因為人們信任的不是英雄,而是願意讓人看見自己掙扎過程的真實者。當你真誠敘述自己如何從挫折中學到一課,你就不只是告訴聽眾一個故事,而是在傳遞「如果我可以,你也可以」的力量。

我曾指導一位新創團隊的創辦人練習 Pitch,他原本一直想強調自己來自名校、有多年經驗以及團隊戰功彪炳等等。直到我們決定,他要從「我曾經三次創業失敗」講起。他在 Demo Day 上這麼開場:「大家好,我是一位連續創業者,但很不幸地前三次都失敗了。這一次,我不是為了證明我能成功,而是因為我終於知道我該解決哪一個問題?」結果,他獲得全場最多的關注與投資者提問。

真誠,不等於揭瘡疤,而是展現你如何從跌倒中站起來。這是我們最能感動人、也最有價值的地方。

五、故事是你在世界上的座標

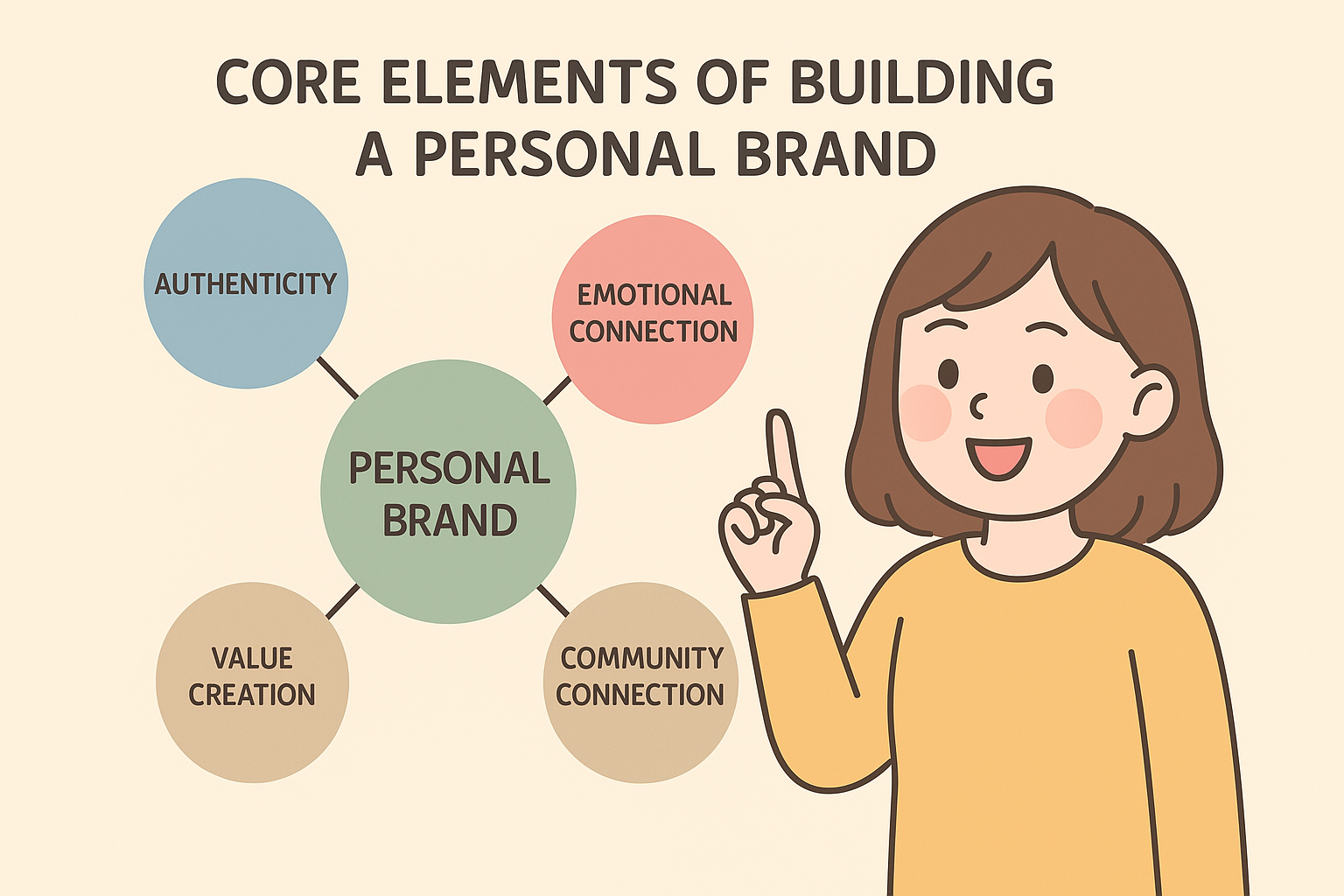

說故事,不是說給別人聽而已。它更是我們在這個世界上所留下的一個記號。當你能夠自在、真誠且靈活地講出你的故事,你就建立了一種獨特的存在感——無論你身處哪個職場、市場或社群。

我常說,好的個人品牌不是自吹自擂的標語,而是一系列說得好的故事:你為什麼開始?你遇過什麼困難?你怎麼克服?你現在的信念是什麼?每一個問題的答案,若能用故事包裹而非停留在口號宣示,就能在人心中留下定位。

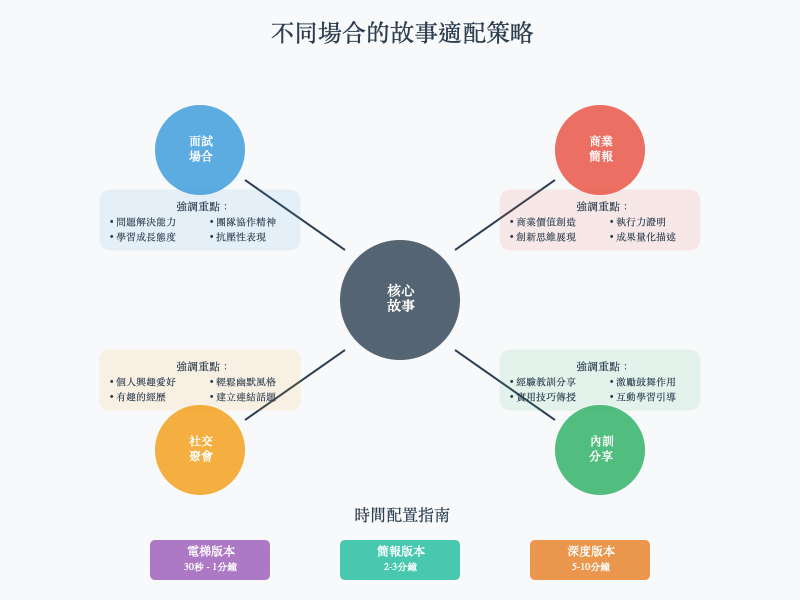

《請開始說你的故事》讓我學到,不同的場合需要不同的敘事策略。你在臺上講的版本,可能聚焦在成長與轉折;你在一對一交談中所講的版本,可能強調信任與情感連結;而你在面對未知觀眾的社群貼文裡,則該思考共感與情緒投射。

在這個講究個人品牌、IP、自媒體的時代,我們太容易陷入模板式的自我介紹:「我是誰,我有什麼證照,我的專長是……」當然,這些都很重要,但如果你想讓人記住你、相信你以及支持你,你得說一個好故事。故事,不但是你與世界連結的語言,更是你在茫茫人海中留下的方向座標。

你的故事,是你無法被取代的證明

在寫下這篇心得的最後,我想起書中的一句話:「你擁有別人無法替代的重要故事,但你必須願意花時間打磨它們,並克服心中的恐懼將它們分享出來。」

我們活在一個 AI 可以模仿文章、生成簡報、製作聲音與影像的時代,但唯獨「你的故事」無可被取代。因為你所經歷的獨特人生、你走過的彎路乃至於你所感受過的痛與愛,那些組成你靈魂紋理的片段,只屬於你。

你不需要是專業作家,也不需要登上 TED 舞臺。你只需要有勇氣,願意開始。從和朋友閒聊的時候、從一場面試的開場白、從一則貼文的背後開始,把那些你以為沒人會在乎的故事說出來——因為,也許那正是某人等了一輩子才終於聽到的共鳴。

說出你的故事,不只是為了讓別人更懂你,更是讓你自己更看得清楚你是誰。

所以,請開始說你的故事吧。世界(還有我),正等著傾聽。

Discussion