中秋假期,當我讀完《DEALS 交易力:從商業合約設計到併購談判的8堂實戰課》,心裡浮現的一個關鍵字是「結構感」。老實說,這不是一本單純教人怎麼談判的書,而是運用經濟學的透視鏡,幫大家拆解交易這件事背後的邏輯結構與價值機制。

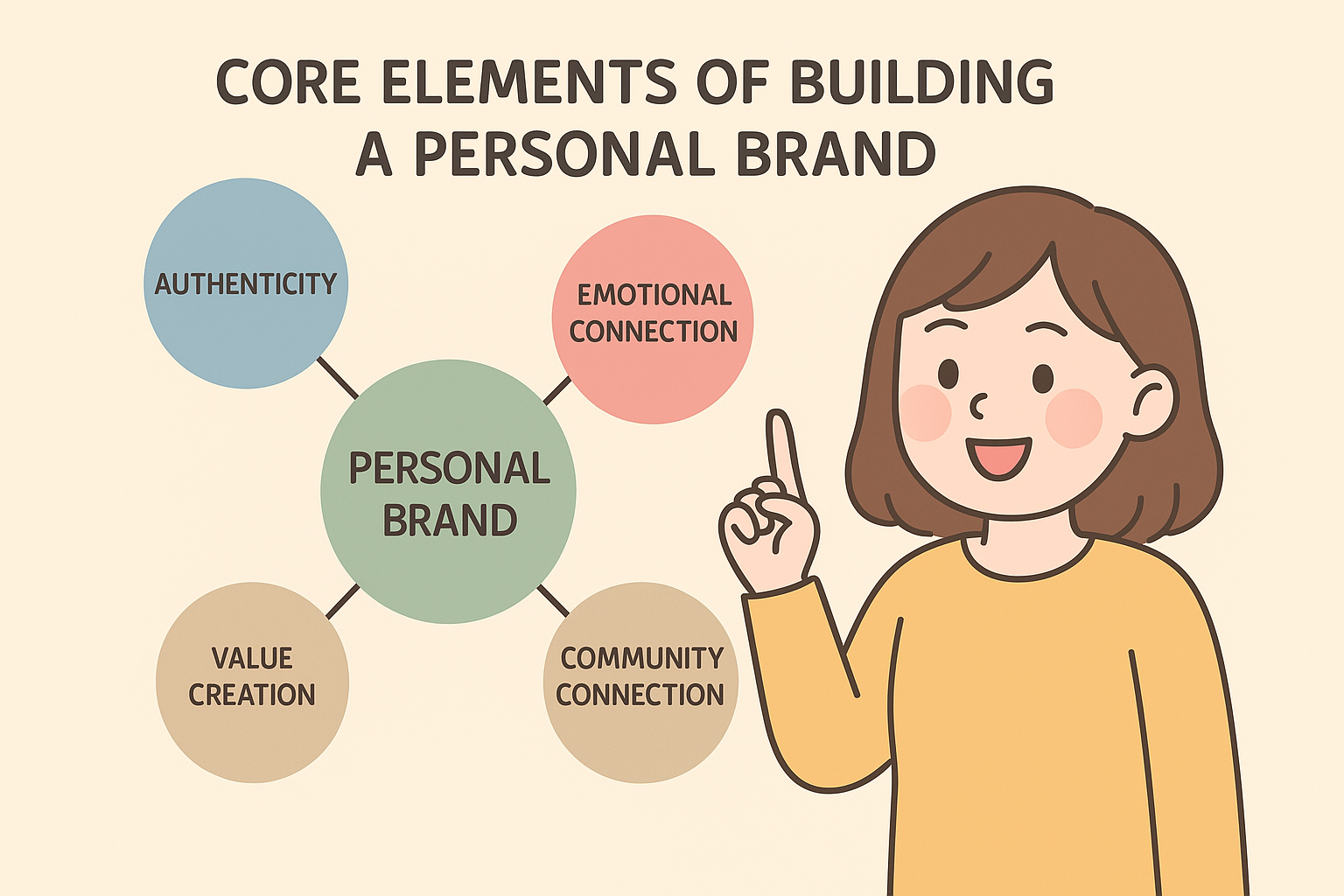

作為長期關注企業策略、品牌行銷與 AI 轉型議題的講師,我特別被這種結構化的思考方式吸引。它讓我想到內容創作、商業策略、甚至學術研究的共通點:形式看似千變萬化,但背後都有一套「可被分析、可被複製」的框架。這正是《DEALS交易力》一書最迷人之處。

一、從交易而非合約開始:重新定義商業的本質

這本書的書名雖然有「合約」兩字,但作者麥克・克勞斯納與古漢・蘇布拉曼尼安並非從法律語言切入,而是從經濟結構談起。他們提醒我們,交易不只是簽約,而是一場價值創造與風險分配的博弈。

無論是個人賣車,還是跨國企業併購,本質都是交換。話說回來,交換成立的前提,是雙方都相信能獲得比現狀更好的結果。這樣的觀點讓我想起哈佛談判學派的經典概念:談判協議最佳替代方案,(Best Alternative to a Negotiated Agreement, BATNA)。只有當雙方都覺得比自己的 BATNA 更好,交易才會發生。

但作者的高明之處在於,他們沒有停留在「如何談出更好條件」,而是更進一步問:為什麼有些交易能創造價值,有些卻會毀掉價值?這個問題,對於任何曾參與商業談判的人而言,都是極具啟發性的反思。

二、資訊不對稱:每一場交易的歧異

書中的第二堂課談到資訊不對稱與逆向選擇,這部分讓我印象特別深。

無論是在媒體產業談授權、企業與顧問簽訂合約,甚至 AI 技術導入的專案合作,資訊不對等幾乎是常態。買方不知道技術能否達標,賣方也擔心對方是否有能力執行。這樣的歧異,往往導致決策延宕或合作破局。

作者提出的解方,不只是揭露資訊,而是設計讓資訊自然顯現的機制。

舉例來說,併購案中的收益補償條款(earnouts):收購方先支付部分金額,剩餘價款視目標公司未來績效而定。這樣的設計兼顧了風險與誘因,也讓雙方都在未來結果中有皮繫於遊戲(skin in the game)。

我特別欣賞這種思維的機制設計味道,因為它不是道德呼籲,而是結構調整。這種觀念對創業者、顧問、甚至教師都極具啟發:與其要求誠信,不如設計讓誠信成為最合理選擇的制度。

三、道德風險與誘因設計:合作的心理契約

在第四堂課,作者轉向探討道德風險,也就是行為不可觀測、履約不可驗證的情境。

這讓我想起許多企業合作中常見的張力:專案外包、媒體合作、甚至教學夥伴關係。一開始大家都懷著善意,但過程中資訊差距與行為偏差卻讓合作逐漸失衡。

書中提到的解法,並不是「信任」兩字,而是透過合約中的誘因設計,例如績效分紅、目標掛鉤以及階段付款等。這些設計不僅能降低風險,更能維繫合作關係的穩定性。

對我來說,這就像內容經營中的觀眾誘因設計:若能讓受眾行為與平臺演算法、品牌價值一致,那麼就能創造長期共贏的局面。

四、資產專屬性投資:關係中的不對稱權力

第五堂課講到「資產專屬性投資」(asset specificity),這一章幾乎可作為所有長期合作關係的隱喻。

書中舉例說,當一方必須投入只有對此合作有價值的資產(例如設備、訓練或關係),他就陷入潛在的弱勢。道理很簡單,因為一旦合作破裂,投資無法轉移。

看到這裡,讓我想到創作者與平臺的關係。YouTuber、Podcaster 或媒體專欄作者,其實都投入大量心血在特定的平臺上,一旦平臺政策改變,就陷入依賴困境。

克勞斯納與蘇布拉曼尼安指出,這種風險可以透過長期合約或退場條款來減輕風險。從商業的角度來看,這是制度設計;但從策略的角度來看,這則是一種風險分攤的智慧。

在我自己的教學與顧問經驗中,許多合作破裂的根源,都不是因為理念不同,而是因為沒有設計能保護投資與信任的結構。這本書的提醒是:沒有制度保障的信任,只是一種好運。

五、合約的藝術:在規則與標準之間找到平衡

我非常喜歡書中第八堂課談到的觀點,作者提到合約條款是一種經濟語言。

作者在書中,很明確地區分了兩種不同的條款設計思維:一種是明確規範的規則(rules),例如明定交貨日期、價格與責任;另一種則是具有彈性的標準(standards),例如合理努力(reasonable efforts)或誠信協商(good faith negotiation)。

規則固然能夠保障確定性,但缺乏彈性;標準雖提供彈性,卻帶來模糊與訴訟風險。在我看來,這正是現代商業合作最大的挑戰,也就是如何在確定性與適應性之間,設法取得平衡。

AI 時代的契約設計,更加凸顯這種平衡的必要。因為技術變化太快,任何過於剛性的條款都可能在幾個月後失效。我甚至認為,有關 AI 領域的合作合約,需要一種新語言,也就是結合彈性規範、動態修訂與透明算法的結構化條款。這或許就是下一代的智慧合約(smart contract)精神。

六、從交易到策略:學會看懂價值生成的過程

《DEALS 交易力》這本書最令人著迷的地方,是它不僅僅在講交易,而是在講如何理解世界的運作邏輯。

書中所談到的每個案例,無論是微軟收購 LinkedIn、迪士尼與史嘉蕾喬韓森的合約糾紛,或是 LVMH 放棄收購 Tiffany 等等。彷彿都在提醒我們:交易不只是財務數字,而是關於信任、風險、誘因與時間的排列組合。

對了,我特別喜歡作者強調的共同剩餘(joint surplus)概念。

老實說,這是一個被許多商業人士忽略的觀念:談判的目的不該只是多拿一點,而是設法讓蛋糕變得更大,再去談怎麼切。話說回來,這種共創價值的思維,其實正是當代企業合作的核心精神。

當然,這也讓我想到自己平時在企業授課時常談的觀念:談判不是對抗,而是一種有趣的共演(co-performance)。

優秀的交易設計者,就像是一位編劇。他必須知道如何安排角色、場景與節奏,讓雙方都能夠華麗登場,並且在結局中獲益。

七、從學術走向實戰:用經濟學重構商業思維

老實說,這本書的學術濃度非常高,卻又出奇地好讀。

本書的兩位作者克勞斯納與蘇布拉曼尼安,都是來自學術殿堂:一位是史丹佛大學法學院教授,一位是哈佛大學商學院與法學院的雙料教授。但他們並沒有陷入理論的抽象,而是把經濟學變成了實戰工具。也就是用以解構真實的交易案例,讓讀者理解理論如何轉化為現實的設計思維。

這種方法論的精神,其實與我長年強調的 AI 賦能學習有異曲同工之妙:要知道,理論本身不是目的,而是用來設計更有效的行動策略。當你理解了交易背後的經濟結構,就能更冷靜地處理人性與情緒;當你能看懂誘因設計,就能更有智慧地安排合作機制。

八、我從《DEALS 交易力》學到的三個關鍵啟發

第一個啟發是:結構比策略更重要。

多數人學談判時,往往關注技巧,像是如何開價、讓步跟說服等等。但這本書讓我意識到,真正決定結果的不是策略,而是結構。換句話說,資訊如何流動、風險如何分攤以及誘因如何設計,這些才是交易的骨架。

第二個啟發是:制度比信任更可靠。

信任固然重要,但商業世界需要可預測的合作架構。能夠被制度化的信任,才有長久的力量。這也提醒我,在任何合作關係中,都要先問:「這段信任有沒有被寫進結構裡?」

第三個啟發是:談判不是贏,而是共創。

真正厲害的談判者,不會讓對方輸,而是設法讓雙方都願意持續合作。這與作者提出的「最大化共同剩餘」如出一轍。是的,這不只是關乎道德,而是經濟學上最有效率的選擇。

結語:從懂交易到能設計交易

在閱讀《DEALS 交易力》這本書的過程中,讓我重新思考「交易」這個名詞。

在商業世界,交易不只是簽約,更是策略的延伸;在人生裡,每一次合作、每一場對話、每一份協議,也都是一種交易。

讀完這本書,我更確信:真正的高手不是會談判的人,而是能夠設計結構的人。因為結構才是力量的起點。它既決定了遊戲規則,也決定了誰能夠在變局中穩住局面。

如果說《從 0 到 1》教你如何創業,那麼《DEALS 交易力》就是一本教你如何守護與分配價值的好書。

這本書的價值,不只在於幫你談成一筆交易,而是幫你建立思考與設計交易的能力。而這種能力,在 AI 時代的多邊合作與跨界競合中,將成為新的關鍵競爭力。

Discussion