感謝臺大毛同學慨允授權轉貼。

在本次講座中,鄭老師給予的觀念無論是全職學生或職場人士都很受用。老師提到在 AI 的時代,最重要的是「思考」。每個人都能輕鬆建立免費社群帳號,盡情地發表自我,同時創建個人品牌。我們每天都被無數訊息包圍,像是文章、影片、對話或新聞,但多數人只是「經過」,而非「沉澱」。

知識若沒有經過整理與內化,終將如沙漏般流逝。而 AI,正是那個能幫我們留住沙粒的容器。無論是錄音、拍照、手寫筆記,甚至是靈光一閃的碎片想法,只要交給 AI 助理,它都能協助我們結構化、提煉重點,把混亂轉為清晰。整理好的筆記,需要定期回顧,進行復盤,過往的日子裡,我也會回顧大學或碩一寫的日記,並且對當時的感受或疑惑給予回饋,讓我可以和不同時空下的自己對話,同時記錄成長的軌跡。

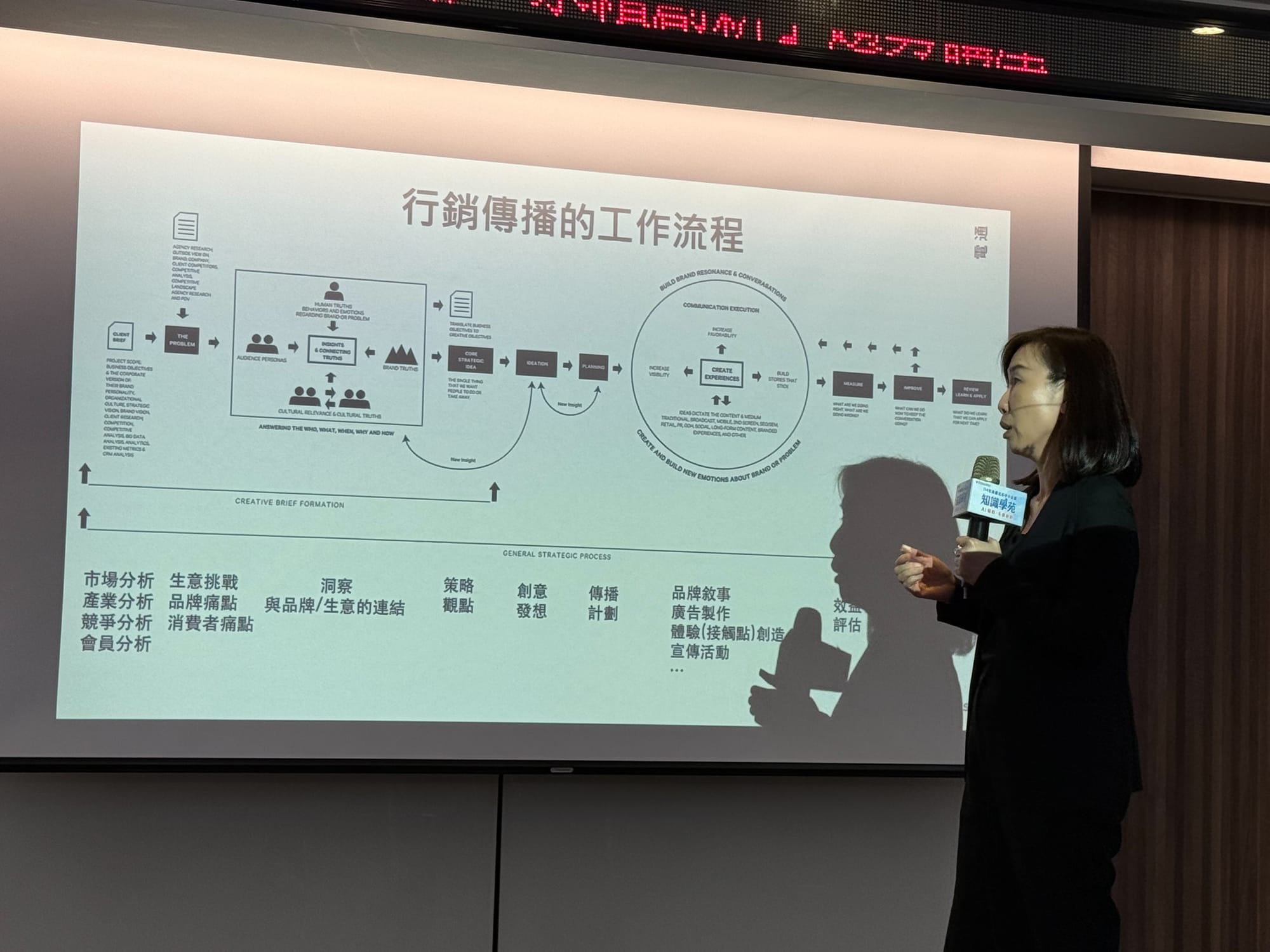

這場講座令我印象深刻的部分是老師談到「會議記錄」的本質。他說:「會議記錄不是流水帳,而是行動的起點。」這句話讓我恍然大悟。過去兩年在臺大碩士班,我寫過無數報告與筆記,卻從未想過文字的真正目的是為了推動下一步。從那時開始,我不再只是被動記錄,而是主動提問:這段對話為後續帶來什麼行動?哪些想法值得深化?此外,呼應本次設定在「職涯」講座,老師示範應用在不同情境下的提示詞,也特別提到我們可以為各自的專業領域設計專屬提示詞。

講座的最後,老師說聽完這場講座我們下一步可以做些什麼?我曾想拍攝碩士生活,卻總是遺忘。現在我改用文字與照片交織成札記,再請 AI 協助歸納主題、提煉反思,日後將發佈在我的社群媒體上。

另一個深刻的體悟是:圖書館確實是個寶庫,離開學校以後,會遇到很多學校沒有教過的考題,解法需要透過專業書籍,讓不同作者為我解答。如何精準「提問」是一個我尚未好好鑽研的課題,感謝老師的提點,讓我又可以在圖書館裡繼續挖寶。

這次非常高興有機會在臺下聆聽鄭老師的精彩演講,期盼未來仍有機會,再次參與老師針對不同主題帶來的分享與啟發。

Discussion